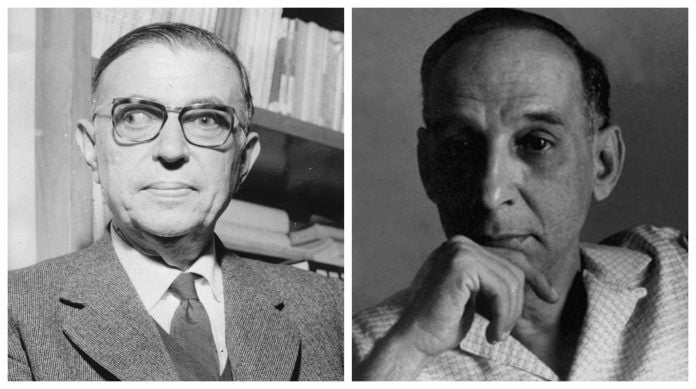

Aquel «Diálogo imaginario» que apareció en el número 51 de Lunes de Revolución es otra prueba —si hiciera falta alguna— de la extraordinaria inteligencia literaria de Virgilio Piñera. En la nota de Revolución donde, el 19 de febrero de 1960, «El Escriba» —seudónimo con que Piñera firmaba su columna «Puntos, comas y paréntesis»— anunciaba la inminente llegada de Jean-Paul Sartre, leemos: «Él viene a Cuba a conversar de igual a igual, a esperar, de parte de nosotros, preguntas difíciles». Piñera llamaba a superar la fase inicial en que los escritores cubanos se sentían «empequeñecidos» ante los «maestros extranjeros» que los visitaban. De esa perspectiva desafiante salió ese curioso diálogo, el único texto realmente memorable de todo lo que se escribió a raíz de aquella publicitada visita de Sartre a Cuba. Mientras Cabrera Infante y Alejo Carpentier publicaban entrevistas más o menos convencionales —más la de Carpentier que la de Cabrera Infante, que era «entre recuerdos»—, Piñera hizo algo más parecido al Coloquio con Juan Ramón Jiménez de Lezama. Así como este, en 1939, había aprovechado la visita del maestro andaluz para lanzar su «teleología insular» y tomar partido contra el afrocubanismo, Piñera aprovechó la de Sartre para marcar su terreno, reafirmándose como líder de la literatura cubana en 1960.

Las preguntas difíciles que El Escriba mencionaba en Revolución —«¿Es cierto que usted enjuició su obra teatral en una conferencia en La Sorbona? ¿Es su teatro más filosofía que teatro? ¿Pasaría lo mismo con sus novelas? Cuéntenos exactamente su rompimiento con Camus. Díganos su parecer sobre la novela-objeto. ¿Qué opina del arte dirigido? ¿Estima usted que el llamado arte soviético ha dado obras de importancia? ¿Qué admite y qué rechaza usted del comunismo?»— apuntaban al corazón mismo del Zeitgeist, en Francia como en Cuba, pero acá algunas de ellas habían adquirido una relevancia adicional. La cuestión, tras 1959, estaba en las antípodas de 1939: en vez de superar la «frustración política» mediante alguna suerte de mitología insular, había que acercarse a la política, erigida ahora, por así decir, en «coto de mayor realeza».

Pero —y esta condición es crucial— sin renunciar a la autonomía de la literatura. «Así como la Revolución plantea la disyuntiva sagrada: Revolución o muerte, así también nosotros, escritores, nos planteamos: Literatura o muerte», declaraba El Escriba en su artículo del 19 de febrero. Sabemos que al cabo ese proyecto, que es el de Lunes de Revolución, se revelaría un imposible, pero entonces, en la primavera de 1960, aún había —o parecía haber, si se tenía suficiente optimismo— una oportunidad. Así lo captó el propio Sartre, en el manuscrito de su libro inédito sobre Cuba, cuando, tras leer en el avión que lo traía a la isla el mencionado artículo de Piñera, apuntaba: «No sé qué viene después: sé que una empresa empieza para ellos, que esta comporta su propia crítica y que esa experiencia creadora, tan a menudo desalentadora —también lo es la nuestra— los definirá, para bien o para mal, hasta el fracaso de la revolución y, si triunfa, hasta la muerte. Están ya en ello: pronto, cuando los encuentre, creeremos estar reunidos, pero, de hecho, estaremos a la vez próximos y lejanos, todavía pasados, ya futuros como los átomos en sus longitudes de onda; y yo no seré más que el que ya soy: un punto final. Soy su antepasado: desde la infancia he dicho “no” y lo seguiré haciendo, pero no tengo nada que enseñarles; son novatos, reclutas, pero escapan a mi sabiduría inventándose su camino; no puedo guiarlos ni tampoco seguirlos; si nos reúnen, yo seré el sedentario, ellos estarán de paso». (Ouragan sur le sucre II, Les Temps Modernes, No. 649, 2008. Traducción mía).

Sartre comprendía bien la diferencia entre su contexto —la Francia burguesa, decadente, posterior al retorno de De Gaulle al poder, de la Quinta República, que fustigó en sus artículos «La Constitution du mépris» y «Les grenouilles qui demandent un roi», publicados en L’Express en septiembre de 1958— y el de los cubanos —súbitamente en el centro de una transformación social y cultural que se pretendía ejemplar—, pero se le escapaba la significación que, con todo, su figura tenía para estos últimos, sobre todo para los de Lunes de Revolución. Para ellos, la visita de Sartre era casi providencial —en realidad ellos mismos la habían propiciado, por intermedio de Carlos Franqui—, porque Sartre, aunque venía de proclamar al marxismo como «el horizonte insuperable de nuestro tiempo», no era un comunista del Partido, sino un «compañero de ruta». Si el primer número de Lunes reivindicaba el marxismo y el existencialismo como «insoslayables expresiones del hombre contemporáneo», Sartre no era solo el maestro del existencialismo y el maestro del marxismo, sino también un modelo de la transición, o confluencia, entre ambas ideologías. Aunque se definiera, en su manuscrito inédito, como una figura del «pasado» —«El pasado viene a ver a Cuba; no es malo, el pasado, es incluso utilizable a condición de no seguir jamás su consejo»—, él podía contribuir más que ningún otro a legitimar a unos escritores enfrascados en expresar de todas las formas posibles su compromiso con la Revolución.

Si Sartre había hecho —y cito ya del «Diálogo imaginario»— «el viraje de La náusea a Los caminos de la libertad, es decir, de lo individual a lo colectivo», ¿no podían hacerlo también los cubanos, sin necesidad de renegar de toda la obra que no siguiera estrictamente la ortodoxia comunista? Si Sartre había dado explicaciones a propósito de alguna pieza que fue vista como una crítica del estalinismo —sobre Las manos sucias, estrenada en 1948, se vio en la necesidad de aclarar que «no era una obra política sino sobre la política», y desde 1952, año que marca, con el larguísimo ensayo «Los comunistas y la paz», el comienzo de su acercamiento al PCUS y al PCF, sometió las representaciones de la obra a la aprobación de los partidos comunistas de cada país—, ¿no podría Piñera hacer lo mismo, sin por ello desacreditar todo su teatro anterior, que había sido asimilado con razón al teatro de vanguardia tan denostado por los marxistas de Hoy y Nuestro Tiempo?

En el «Diálogo imaginario», Piñera se entrevista a sí mismo; las intervenciones de Sartre suelen ser preguntas; las suyas, largas explicaciones. Aquí tenemos a Sartre, el intelectual más influyente del siglo, reducido a un rol secundario. Sartre pregunta a Piñera por su filosofía, por su teatro, y Piñera es tan poco complaciente como lo es, al cabo, consigo mismo cuando pasa a considerar su propia obra. No todo es crítica, sin embargo; el diálogo es también celebración de Sartre y celebración de Piñera, pro domo suo. Criticar a Sartre le facilitó a Piñera criticarse a sí mismo, pero a la vez justificarse, explicar su cambio de posición. La autocrítica, propiciada por Sartre en la ficción de aquel diálogo, le permitió acometer de manera elegante el problema que, como mentor que era de la nueva generación, él buscaba resolver: cómo marcar un cierto acercamiento con los comunistas mientras se absolvía a los escritores de lo que luego se llamaría su «pecado original».

Por su trayectoria, escindida por esa suerte de conversión cuyo origen se suele atribuir a su breve experiencia como prisionero de guerra de los alemanes en 1940, Sartre era perfecto para legitimar ese cambio de frente, y Piñera lo era para llevarlo a cabo, porque ningún otro escritor cubano había estado más cerca del existencialismo, del propio Sartre de La náusea, que él. Hay, de hecho, en ese libro un pasaje que bien podría considerarse uno de los orígenes de La isla en peso: «Desearía tanto abandonarme, olvidarme, dormir. Pero no puedo, me sofoco: la existencia me penetra por todas partes, por los ojos, por la nariz, por la boca…». Publicada en 1938, La náusea no salió en español hasta 1947, pero Piñera seguramente la había leído en francés; y aquel apunte de Antoine Roquentin, el protagonista de la novela de Sartre, sobre su imposibilidad de conciliar el sueño, resuena en los versos tantas veces citados del comienzo del poema de Piñera. Esta mesa del café, ¿no remite a las mesas donde se sienta Roquentin para observar clínicamente la vida de los demás?; y los «sinestros manglares» de Piñera, ¿no traducen ese efecto perturbador que tiene en la novela de Sartre la visión de las raíces de un castaño?

Aquel pasaje sobre la imposibilidad de dormir aparece justo antes del momento más célebre de La náusea, cuando esa visión en un jardín público le revela a Roquentin el significado de la existencia. «Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad». La náusea es el sentimiento físico —«cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago, y todo empieza a flotar»— que produce la comprensión de que «todo es gratuito: ese jardín, esta ciudad, yo mismo». La náusea viene siendo el reverso, la contraparte oscura de eso que, a propósito del surrealismo, Benjamin llamó «iluminaciones». La iluminación es un goce, un trance liberador; trascendiendo la dualidad del cuerpo y la mente, del sueño y la realidad, la subjetividad se libera de la tiranía del intelecto, liberándose de sí misma. Reina la imaginación, la poesía. La náusea existencialista, aunque tampoco procede de una idea, sino de una experiencia —la experiencia viscosa de la existencia— parece conducir, en cambio, a un estado más angustioso, más discursivo, más prosaico. Y La isla en peso, aunque ciertamente influida por la imaginería surrealista de Aimé Césaire, está más cerca de este existencialismo que del surrealismo.

En cualquier caso, Piñera discute con Sartre esos dos focos fundamentales de la cultura francesa del siglo XX que son el surrealismo y el existencialismo, siempre desde la perspectiva de la revolución, que es la que ambos, el Sartre de 1960 y el Piñera de 1960, comparten. Cuando Sartre pregunta qué piensa Piñera de su teatro, este lo defiende, por un lado, de la acusación de que es una simple receta, pero por el otro apunta: «No por ello deja de ser un teatro montado de pies a cabeza. Teatro al servicio de la filosofía. […] En tal teatro el azar no tiene su parte. Esto explica que los surrealistas no lo puedan ver a usted ni en pintura. Y, por supuesto, usted a ellos». Piñera cita unas palabras de Sartre sobre el «teatro de situaciones», donde se afirma que «es de desear que toda literatura sea moral y problemática, como este nuevo teatro». Y especula que, de haber estado vivo para leer esas palabras, Alfred Jarry habría sufrido una apoplejía.

Esta referencia a Jarry —aquel excéntrico simbolista que se convertiría, con su obra Ubu Roi y su invención de la «patafísica», en uno de los precursores del surrealismo— no es casual: el último artículo publicado por Piñera antes de 1959 había sido justamente sobre él. Pero si en ese texto, aparecido en Sur en noviembre-diciembre del 58, no había reparo alguno, y tampoco en aquel otro, más largo, que salió en el primer número de la Nueva Revista Cubana, ahora Piñera se prepara para marcar distancia, separándose de ese antiguo ídolo suyo que epitomiza lo que la ortodoxia comunista llama «protesta antiburguesa». Una vez que Sartre interviene para recordar que después vino la Revolución rusa, «y hemos visto que Jarry se pasó de anarquista […], que se mata a los culpables sin necesidad de tener que matar a todo el mundo, que a la revolución rusa ha seguido la china y luego la cubana», Piñera declara: «Estoy contra Jarry, y por ende con usted, por esa protesta basada en la fatalidad, el anarquismo o como se le quiera llamar. Toda denuncia se autodestruye si empieza por reducir al absurdo la denuncia misma. Aunque Jarry está lejos de cualquier bizantinismo, con todo, si millones de seres humanos viven bajo la explotación, si el capitalismo sigue haciendo de las suyas, si la bomba atómica puede reducirnos a polvo, “jugar” con los problemas sin aportar soluciones […] es tan ineficaz y contraproducente como extirpar el apéndice a un enfermo y de paso extraerle el corazón».

La Revolución de 1959 fue para Piñera lo que el Stalag para Sartre dos décadas atrás: un parteaguas, experiencia que modificó fundamentalmente su visión del mundo. De ahí a la autocrítica no hay sino un paso. Sartre le replica que parece, con todo, Piñera estar más cerca de Jarry que de él. Entonces Piñera responde que es por la falta de humor en el teatro sartreano, pero acota que, a pesar de ello, «su teatro resulta el más lúcido y el más conveniente para la época». Una declaración significativa, porque relega a aquellos «niños terribles» de la hora que él mencionaba en su artículo de Sur: Ionesco, Adamov y Becket. El desplazamiento de estos dramaturgos —la trinidad de lo que, justo en 1960, sería bautizado como «teatro del absurdo»— en favor del teatro sartreano es cónsona con la insistencia de Piñera en separarse de Jarry. «Y volviendo a Jarry, él no entró en el jueguito sucio de Dumas hijo», esto es, las convenciones del teatro burgués de la Belle Époque, pero «tampoco entró en la ola revolucionaria que ya se oía mugir. Todo el mundo sabía que no bastaba con “el desorden sagrado del espíritu”. Y en eso se quedaron los surrealistas».

Es entonces cuando Sartre le replica a Piñera que él emplaza a Jarry pero olvida emplazarse a sí mismo. ¿Cómo justificaría Los siervos? Seguramente Sartre, que no leía español, no conocía esa breve obra publicada en Ciclón en 1955, pero eso es lo de menos: he aquí el punto álgido de esa autoentrevista que viene a ser el «Diálogo imaginario».[1] Como si Piñera lo hubiera montado todo para colar ahí, de la mano de Sartre, su retractación: «Comenzaré por desacreditarla, y con ello no haré sino seguir a aquellos que, con harta razón, la desacreditaron. A pesar de ser un hijo de la miseria, me daba el vano lujo de vivir en una nube… Por otra parte, el ejemplo de la Revolución rusa seguía siendo para mí un ejemplo teórico. Fue preciso que la revolución se diera en Cuba para que yo la comprendiese. Por supuesto, esta falla no abona nada a favor mío. Cuando los estudiantes dicen que la mayoría de los intelectuales no nos comprometimos, tengo que bajar la cabeza; cuando los comunistas ponen a Los siervos en la picota, la bajo igualmente. Pero no crea… Todo escritor tiene en su haber un Roquentin más o menos».

He aquí una concesión a los comunistas, en cuyas publicaciones, curiosamente, Piñera había empezado su carrera literaria —el primer cuadro de Clamor en el penal se publicó en Baraguá, con una nota de José Antonio Portuondo; entre 1944 y 1945 Piñera publicó varios artículos en el Magazine de Hoy—, pero no una claudicación en toda regla. No he encontrado ninguna crítica escrita de los comunistas a Los siervos, pero sabemos que en la revista Nuestro Tiempo aparecieron reseñas muy críticas de La boda y de Electra Garrigó, basadas en los consabidos reparos marxistas: evasión, cosmopolitismo, subjetivismo… Sin estos antecedentes no se entiende la astuta maniobra del «Diálogo imaginario»: Piñera, por un lado, desacredita una obra de contenido claramente anticomunista, y por el otro justifica su falta de compromiso pasado extendiéndola al gremio en su conjunto. De algún modo, sacrifica Los siervos a los comunistas para salvar esas otras obras suyas, y en este sentido este diálogo con Sartre viene a ser un antecedente del prólogo a su teatro completo, donde el borramiento de Los siervos se completa,[2] y del ensayo «Notas sobre la vieja y la nueva generación», donde Piñera elabora su autocrítica, ofreciendo una justificación absolutamente contextual —y muy cuestionable, en mi opinión, pero esto sería tema para otro ensayo— de su obra.

Piñera atribuye, por un lado, el apoliticismo de su generación, la literatura «abstraída» que hicieron, al fracaso de la generación del 30, y la subsecuente degeneración de la vida política del país. Por el otro, reconoce errores: «teníamos una idea errada del panfleto», dice, o bien: «nuestro desconocimiento del abecé de las doctrinas políticas y sociales». De su generación, pasa Piñera a criticar a la siguiente: los de la generación de los 50, según él, «no pasaron a la acción». «Es un hecho digno de ser estudiado que, a pesar de la oposición sistemática del estudiantado contra las sucesivas dictaduras y a pesar de la preparación política de dicho estudiantado, los escritores cubanos, con excepción de los enrolados en las filas del PSP, nunca fueron ganados para esas luchas».

A este ensayo respondió, en el siguiente número de La Gaceta de Cuba, Roberto Fernández Retamar en «Generaciones van, generaciones vienen», afirmando que Piñera había confundido la parte por el todo, y recordando a otras figuras de esa generación que, aunque fuera de la órbita de Orígenes, «vivieron con la mirada puesta en las realidades del país». Significativamente, Piñera no contestó a este ensayo donde Retamar no solo rechazaba ese dilema suyo de panfleto o literatura pura, sino que además ninguneaba su obra, afirmando que el mejor cuentista de su generación era Onelio Jorge Cardoso y el mejor dramaturgo, Carlos Felipe. De haber replicado, Piñera habría podido ningunear a Retamar como mero epígono del origenismo de Vitier, pero también podía haber recordado que esos otros escritores, como José Antonio Portuondo, a quien Retamar llama «nuestro crítico de mayor rigor científico», no habían apoyado en sus inicios a la Revolución.

Más que fidelistas, los comunistas eran estalinistas; para comprobarlo basta hojear aquel número especial de Bohemia a raíz del primer aniversario del golpe del 10 de marzo donde aparece un dossier por la muerte de Stalin; el mismo donde salió en separata El viejo y el mar, traducido por Novás Calvo. El informe de la Comisión Nacional del PSP de 1954 había tachado de «falso» «el camino escogido por Fidel Castro y sus compañeros». Frente «al putsch, la acción armada desesperada y con categoría de aventura», ellos seguían proponiendo que «el camino es el de la lucha de masas y la acción de masas». El PSP, aunque comprometido con las luchas sociales del pasado, no había participado en la lucha principal, aquella que ahora se llamaba la Revolución. Aunque Carlos Rafael Rodríguez subió a la Sierra Maestra en el último minuto, y allí surgieron sus barbas, en relación no ya con la idea de revolución, sino con la Revolución por antonomasia, la de 1959, eran casi tan bautizados de pie como Piñera y el propio Retamar. Tenían, también, su «pecado original».

Pero, aunque ello habría reforzado su posición frente a la de Retamar, a Piñera, en 1960, no le conviene recordarles ese error a los intelectuales del PSP; como tampoco le conviene sacar a relucir la polémica entre Sartre y Camus. Es significativo que, de aquellas preguntas que, en el artículo de El Escriba en Revolución, había que hacerle a Sartre, es esta la única que Piñera evita en su diálogo imaginario. Esa polémica, motivada por la salida de El hombre rebelde, habría sacado a la luz la existencia de los procesos de Moscú y los campos de trabajo; el hecho de que, aun cuando no se hubiera visitado la URSS, la Revolución rusa no era en modo alguno un «ejemplo teórico»; las atrocidades del estalinismo estaban de sobra documentadas. ¿No había reseñado en Ciclón el propio Piñera El pensamiento cautivo de Ceslaw Milosz?

Mas al Piñera del diálogo imaginario no le conviene destapar esa caja de Pandora, como no le conviene reprocharles a los del PSP su tardío apoyo al Movimiento 26 de Julio, mucho menos sus alianzas pasadas con Fulgencio Batista. Los blancos de la crítica son ahora otros: el «baquerismo literario», Mañach, el Diario de la Marina… Se trata de un momento de conciliación; Retamar recuerda, a propósito, que en La Gaceta había salido «un buen trabajo sobre Cardoso de Rodríguez Feo, que representa entre otras cosas una especie de acercamiento entre esos dos sectores de la generación de 1940». Es en ese momento de «coexistencia pacífica con los comunistas», que como sabemos se romperá un año después con el caso P.M. y el cierre de Lunes de Revolución, que Piñera decide, incluso, ensayar otro tipo de teatro, siguiendo de algún modo el consejo de Sartre: «el escritor ha participado en las fiestas del Nuevo Año, primer aniversario de la Victoria; estaba entre los demás, era pueblo. Pueblo también, en medio del pueblo, cuando las avionetas sobrevolaban La Habana o las bombas incendiarias caían sobre los cañaverales. Y eso lo distrae, más tarde, de continuar un poema, bello quizás, pero oscuro y frío, o de retomar una afectada novela sobre las infancias cubanas en el Trinidad del siglo XVIII. ¿No hay entonces lirismo para expresar lo que sintió? ¿Es inevitable que una emoción tan fuerte engendre una literatura piadosa y desabrida? Todo está al alcance de su mano: que ensaye».

El ensayo de Piñera, su aporte a la «nueva literatura», fue «La sorpresa», breve obra escrita por encargo del Teatro Nacional. En el primer cuadro, una terrateniente se presenta, en septiembre de 1958, en la finca donde viven los guajiros Pancha y Severo, para darles la noticia de que deben abandonarla pues va a entregarle el terreno a su hija como regalo de bodas «el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve». En el cuadro segundo, ya «triunfada» la Revolución, los guajiros tienen, gracias a la Reforma Agraria, los títulos de propiedad de sus tierras, y la antigua latifundista viene a rogar a sus antiguos empleados —y luego a ofrecerles dinero— para que, si el INRA les pregunta, no den malas noticias sobre ella, de manera que al menos le dejen 30 caballerías de una de sus propiedades. Obra situada, en palabra del propio autor, «entre el pasado reaccionario y el presente revolucionario, es decir, los campesinos oprimidos y los campesinos redimidos», esta es la peripecia: los guajiros, antes a merced de la dueña, están ahora en posición de poder, cuando vayan a «verificarla».

Sobra decir que «La sorpresa» es, con mucho, la obra más mala de Piñera. Naufraga, por un lado, en el esfuerzo para captar el lenguaje de los guajiros («No tenemos ni un quilo partío por la mitad. Esta semana, Severo tuvo que pedir un peso emprestao…»). Por el otro, el retrato de la señora como un ser vano y egoísta recuerda al retrato satírico de la burguesía que encontramos en algunos murales de Orozco en el Colegio de San Ildefonso, pero eso funciona bien en un mural o en una caricatura —Orozco se inspiraba en Grosz, en el expresionismo alemán—; no tanto en el teatro. O quizás sí, pero es evidente que la obra a Piñera «no le salió». Puede uno preguntarse incluso si, cuando rechazaba el panfleto en 1961, el dramaturgo no aludía ya a «La sorpresa», habiéndose dado cuenta, tan pronto como la escribió, del paso en falso que había dado.

Es, por cierto, significativo que cuando, a raíz del estreno de Dos viejos pánicos, Piñera haga repaso de su obra, no mencionara «La sorpresa», como si esta no fuera parte de su catálogo teatral. ¿No había comenzado ya una nueva autocrítica? El caso es que ya en 1962, frente al camino propuesto por Retamar, que era abandonar la lucha generacional en favor de esa «unidad en torno a nuestra revolución socialista», que se expresaba en instituciones —la UNEAC y sus dos revistas, La Gaceta de Cuba y Unión—, Piñera emprendía un camino de vuelta que lo acercaba al origen, a Roquentin. Su obra posterior, en narrativa —Presiones y diamantes (1967), teatro —Dos viejos pánicos (1968)— y poesía —«Una broma colosal» (1967-1977)— parece confirmarlo. Cumplida la experiencia que fascinaba a Sartre, ese encuentro de la literatura y la revolución que lo llevó a decir, muy cerca de aquel Trotski que con Breton redactara en México el Manifiesto por un arte revolucionario independiente, que «la literatura es la subjetividad de una sociedad en revolución permanente», el aserto de Piñera se completaba así: Todo escritor tiene en su haber un Roquentin más o menos; todo escritor regresa a su Roquentin más o menos.

«Más tarde, en los tiempos “heroicos” y tumultuosos que advinieron, he quedado pasmado, una y otra vez, ante el monstruo que todos hubimos de engendrar (sigo manteniendo que todo eso ha sido una monstruosidad), y he llegado al convencimiento de que el hombre consigue hacer de sí mismo cuanto le viene en gana. Así como un pintor parte de una simple línea para llegar a la totalidad de la figura humana, así también el hombre con una simple idea, alocada idea, absurda, pueril y a la vez profunda, puede instaurar la iniquidad». (Presiones y diamantes, Unión, 1967).

[1] Advirtiendo que Piñera menciona a Nekrasoff en el «Diálogo imaginario», Enrico Mario Santí sugiere que «es posible que Piñera haya escrito Los siervos como reacción o respuesta al Nekrasoff de Sartre; ambas obras son de 1955; la de Sartre se estrena en París en junio de ese año, y la de Piñera, residente en Buenos Aires, se publica en La Habana ese mismo noviembre». («Por un teatro perdido: introducción», en Virgilio Piñera, Teatro perdido. Clamor en el penal, En esa helada zona, Los siervos, El poema teatral, ¿Un pico o una pala?, ArteLetra, 2022)

[2] Si bien en la primera aparición del ensayo, en dos números de Lunes (28 de marzo y 4 de abril de 1960), Piñera la menciona como parte de su «catálogo», en la versión posterior del ensayo que aparece como prólogo al Teatro completo, la omite deliberadamente.

A pesar de algunas frases exageradas («reafirmándose como líder de la literatura cubana en 1960», sobre Virgilio Piñera; o «Aquí tenemos a Sartre, el intelectual más influyente del siglo»); se trata de un artículo bien documentado y re-frescante. ¿Cuánto sentiría Virgilio, frente a su foto de miliciano, haber creído tan ciegamente en la revolución de 1959? La cita final es muy elocuente, de honda sabiduría sobre la iniquidad y también sobre «La sorpresa», que tantos hemos cometido alguna vez, antes de leer mejor a Camus. Felicitaciones a Duanel, nada maniqueo.