Ad usum delphini: para uso del delfín, la frase latina se refiere a la censura a que se sometían las lecturas del príncipe. Pues bien, en los setenta y ochenta todos éramos príncipes; futuros hombres nuevos, destinados a regir el mundo a imagen y semejanza de la humanidad triunfante. Nuestras lecturas, en consecuencia, debían ser rigurosamente acotadas, y para eso estaban las notas de contraportada. Allí se advertía, por ejemplo, a los lectores de Faulkner que «en un mundo donde el hombre intuye, pero no se explica la realidad que lo rodea, donde su individualidad supuestamente salvaguardada es alienada a diario, se debaten los personajes de Las palmeras salvajes». (Arte y literatura, 1975) Y a propósito de los Nueve cuentos de Salinger, se les recordaba que la esencia del arte es «reflejar la realidad», y que el hecho de que prácticamente ninguno de los grandes narradores norteamericanos haya desechado «el tema de la alienación, era un indicador de que ese fenómeno regula la existencia de Norteamérica, esa gigantesca Casa de Locos». (Arte y literatura, 1979)

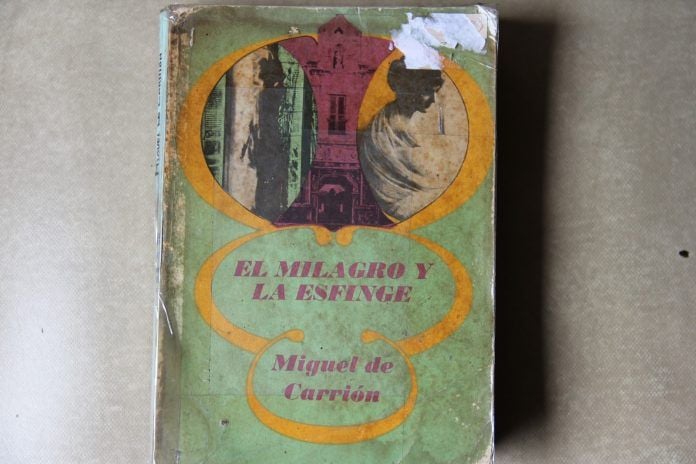

Ese tema fundamental, la alienación, aparecía también en las novelas de la llamada «seudorrepública»: los protagonistas de El milagro y La esfinge «son víctimas de una moral abolida en Cuba gracias a cambios mucho más hondos que las pretensiones del novelista». (Arte y literatura, 1977) Las novelas de la Revolución, enfocadas en el trabajo productivo y la lucha contra los rezagos del capitalismo, daban buena cuenta de esa abolición que un narrador naturalista como Miguel de Carrión no había conseguido vislumbrar. Por ejemplo, Amor a sombra y sol de Manuel Cofiño, «historia de amor y lucha, no sólo de dos seres que se quieren y día a día se transforman, sino también de una sociedad en constante mutación. A través de la relación sentimental Magda-Marcos […] vemos reflejado el constante batallar por una vida más digna, que se abre paso y desplaza al mundo de sombras, para siempre esfumadas». (Letras Cubanas, 1981)

Como observa la pensadora húngara Agnes Heller, a diferencia de la ideología capitalista, que nunca aparece explícita, la ideología comunista está dondequiera. Se diría que el capitalismo, en cierto sentido, no existe. O, más bien, existe pero no es. No es nunca «esencia», como el socialismo que una y otra vez se nombra a sí mismo, definiéndose a contrario. No hay Manifiesto capitalista: el capitalismo desplazó al feudalismo sin necesidad de programas o partido alguno. Fue un tránsito, por así decir, orgánico, no organizado. Los documentos de la Revolución Francesa, sobre todo la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano, aunque definitivamente formalizaron el triunfo de la clase burguesa sobre la nobleza feudal, hablan de la humanidad: la burguesía no dice su nombre.

Sólo el marxismo señala el carácter histórico, particular, de lo que la burguesía pretende universal, eterno; en el segundo capítulo del Manifiesto comunista se habla, por ejemplo, de la «personalidad burguesa, la independencia burguesa y la libertad burguesa». «Burgueses y proletarios», la primera parte de ese capítulo, sigue siendo la mejor descripción del proceso vertiginoso de la modernidad: Marx y Engels desarrollan nociones fundamentales como el dinamismo de la burguesía en los primeros siglos de la era moderna, en que «todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado», y la consecuente «pérdida de la aureola», no solo del arte sino de «todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto». La segunda parte, «Proletarios y comunistas», presenta, en cambio, lo que podemos llamar la parte falsa del marxismo, esa predicción que la historia del siglo XX refutó de manera inapelable. Marx y Engels insisten en la diferencia con los que más tarde, en el mismo panfleto de 1848, llamarán despectivamente «socialistas utópicos», reformadores del mundo que quieren crear un mundo a imagen y semejanza de sus ideas; el socialismo científico que, en contraste, ellos proponen no hace más que descubrir, iluminar, un movimiento histórico objetivo: que la burguesía, revolucionaria durante siglos, se haya convertido en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas, condena a esa clase a la extinción. El paso del capitalismo al comunismo demorará más o menos, será más o menos accidentado, más o menos violento, pero inevitable. El comunismo, como filosofía práctica, no sería más que un catalizador de esa transformación social que el Manifiesto resume en «esta fórmula única: abolición de la propiedad privada».

Más allá de la conocida aseveración de que «el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos», el Manifiesto comunista es poco específico en cuanto a qué ha de venir después, pero una cosa está clara: si la propiedad privada es la fuente primordial de la alienación, una vez eliminada, la humanidad florecerá. Se trata, aquí, de lo que François Furet, a propósito del ascenso de la ideología durante la Revolución francesa, ha llamado la «ilusión de la política»; la creencia de que «todos los problemas individuales, todas las cuestiones morales o intelectuales han devenido políticas, y de que no hay sufrimiento humano que no se pueda reparar mediante una solución política». En Cuba, la mejor expresión literaria de este tema es, acaso, «Torre de marfil», texto inaugural de Entrando en materia, poemario de 1967 que documenta la conversión revolucionaria de Cintio Vitier. «La política está llegando a la raíz del mundo», reza el primer verso, y el poema continúa describiendo la naturaleza como una «inesperada» torre de marfil: «el cielo parece libre / los árboles, ajenos a la historia». Pero el final es concluyente: esa última posibilidad de evasión (irse al mar, pensar en los filósofos griegos, olvidar…) se encuentra agotada: «Los dispositivos están situados en el centro de la flor».

Es justo por eso que el editor de Winesburg, Ohio consideró necesario apuntar como un defecto de esta obra que su autor, Sherwood Anderson, hiciera de las vidas de sus personajes «un enjuiciamiento sin directas connotaciones políticas.» Y desarrollaba así su reparo: «Su análisis es más bien sicológico, poético o, como un crítico ha señalado, ‘naturalista’, y su visión es en el fondo romántica: cree que las fuerzas primordiales de la acción humana son instintivas y se ven negadas por la estandardización que según él exigen la era mecánica y el desarrollo tecnológico, y advierte que sólo identificándose con la naturaleza podrá el individuo escapar a esa amenaza. No pensó que la frustración de sus personajes era inherente al régimen capitalista, y que el remedio sería un ordenamiento social más justo, no el refugio en el misticismo y la irracionalidad».

No estoy seguro de a qué crítico se refiere el anónimo editor, pero bien podría ser Sidney Finkelstein, autor de Existencialismo y alienación en la literatura norteamericana (Instituto Cubano del Libro, 1968). Lejos del marxismo original de un Edmund Wilson, que ofreció en su Axel’s Castle. A Study in the Imaginative Literature of 1880-1930 una de las mejores críticas del simbolismo y el modernism, o de esa otra perspectiva, cercana a la izquierda de la época del Frente Popular, de Orwell y otros intelectuales que se involucraron en la Guerra Civil española, de un libro como Enemies of Promise, aquel estudio de Filkenstein adopta la axiología del marxismo más dogmático, la del Luckacs estalinista de los Ensayos sobre el realismo (Arte y literatura, 1978). El realismo —crítico y socialista— que se propone aquí no es una función del estilo, como el realismo de Cyril Connolly, quien elogia el estilo coloquial de «rebeldes, periodistas, adictos del sentido común y observadores no románticos del destino humano», sino, exclusivamente, de la perspectiva marxista-leninista de cada autor. Sólo aquella obra que capte el sentido de la historia, eso que en su Crítica de la razón dialéctica Sartre llamó «la inteligibilidad de la historia», será verdaderamente realista.

Esta idea del realismo no se presenta como una más entre distintas concepciones posibles sino como la única verdadera, de ahí que las notas de contraportada no estén firmadas, eliminando toda marca de subjetividad: su anonimato es otro signo de esa audiencia cautiva a que, tras el cierre a comienzos de los sesenta de las pocas editoriales privadas que existían y de las muchas imprentas donde se había publicado la gran literatura republicana, iban dirigidos los libros de las nuevas editoriales estatales cubanas, un público lector que debía estar siempre advertido sobre los fallos epistemológios de la literatura «burguesa» y, a la vez, sobre las virtudes ejemplares de las obras del realismo socialista.

Así como las novelas revolucionarias de los setenta parece que fueran una sola novela, variantes de un patrón preestablecido, en una suerte de regresión desde la riqueza e imprevisibilidad de la gran literatura moderna al formulismo de la literatura de géneros, las notas de contraportada se reducen a una única nota, la quintaesencia del dogma. Marcando insistentemente la distancia entre el nuevo contexto de recepción de las obras, ese presente cubano de construcción del socialismo, y su contexto de producción, aquellas sociedades (el decadente capitalismo norteamericano, el ya superado capitalismo cubano), vienen a ser meras ceremonias de reconocimiento, donde cada lector es ya un crítico literario en potencia, y editores y lectores se identifican como miembros de esa comunidad eterna a la que se refería aquella enigmática frase del Manifiesto comunista según la cual «en la sociedad burguesa el pasado domina sobre el presente; en la sociedad comunista es el presente el que domina sobre el pasado».

Desaparecida la burguesa «torre de marfil», estamos ante una suerte de nuevo belvedere comunista —belvedere de cemento, diríamos, recordando aquella novela de Gladkov que en 1925 marcó la pauta del realismo socialista soviético. Si la aristocrática torre de marfil, refugio de una élite ociosa, era la forma arquitectónica que mejor expresaba la perspectiva idealista del señor —posición privilegiada pero no por ello menos enajenada—, el belvedere de cemento simboliza un privilegio no ya espacial sino temporal; la situación revolucionaria donde, desaparecida o en vías de desaparición la «alienación burguesa», las masas, ahora ilustradas, armadas de esa clave maestra que es el marxismo-leninismo, pueden mirar atrás, captando de manera panorámica, como una totalidad, esa época donde la humanidad no se había reconciliado consigo misma. La historia es, por fin, prehistoria, y todo tiene sentido.

Pero, ¿y si esas novelas y cuentos —de Salinger, de Sherwood Anderson, de Faulkner…— hablaran no ya del capitalismo, sino de la naturaleza humana? ¿Si la rebeldía adolescente, la envidia, la locura, el engaño, la maldad, fueran atributos de lo humano, no ya resultado de determinadas situaciones sociales? ¿Si la injusticia y el vicio no fueran la causa de una cierta forma perversa de sociedad —esa que el marxismo clásico resumió en la palabra «alienación»—, sino la consecuencia de una humanidad imperfecta, imperfectible? ¿Si no fueran algo histórico y transitorio sino algo dado, inmutable? La urgencia por cancelar esta sospecha explica el énfasis de la ideología socialista, que llegó a extremos ridículos en las notas de algunos libros de la editorial Gente Nueva, dedicada a la literatura infantil. Como aquella de El Conde de Montecristo donde la madre de todas las venganzas (o una de las dos madres, porque cómo olvidar «El tonel de amontillado» de Poe) queda reducida a otra variación más de la consabida injusticia social.

Curiosamente, los puros Montecristo fueron nombrados así, en 1935, porque esa rocambolesca novela de Alejandro Dumas era la preferida de los torcedores de tabaco de la legendaria fábrica habanera. Escuchándola, se distraían los tabaqueros con las aventuras de Edmundo Dantés, evadiéndose como, acaso, el propio prisionero de If se había evadido de su oscura mazmorra. A esta noción de la lectura, la que reivindican libros como La infancia recuperada de Fernando Savater y La verdad de las mentiras de Vargas Llosa, que destaca el poder de la imaginación para crear mundos alternativos que permiten al lector de ficciones vivir de forma vicaria las aventuras de sus personajes, el dogma marxista-leninista impone, inevitablemente, el análisis y la comparación. Si Edmundo Dantés, en vez de un revolucionario, es un «vengador individualista», es solo porque no tuvo la suerte de vivir en la Cuba de los setenta. A sus aventuras, producto de la sociedad «podrida» en que le tocó vivir, el anónimo editor contrapone los «nuevos horizontes» (Gente Nueva, 1976) que ofrece la vida cotidiana en un país comunista.

Creo que fue Lezama quien habló en algún lugar del «sobrante risible» de las épocas. Una antología de aquellas notas de contraportada bastaría para ponderar todo el horror, el «sobrante risible» de nuestros años soviéticos. Por suerte, los niños nunca leen las notas de contraportada.