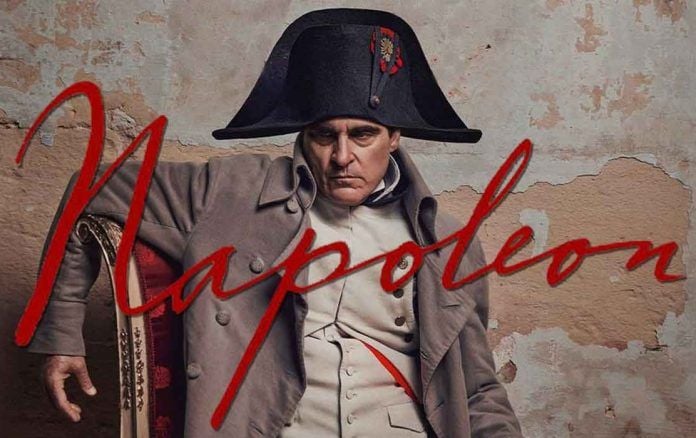

Confieso que tengo la más absurda de las obsesiones que puede tener un cubano del siglo XXI: Napoleón Bonaparte. Documentales, biografías, novelas y películas sobre él acompañaron mi niñez y mi adolescencia, junto con incontables visitas al Museo Napoleónico de La Habana, cuya colección llegué a memorizar en detalle. Dos de los mejores regalos que he recibido, y que conservo a mi lado, son una estatuilla de porcelana de Napoleón en campaña, con la «N» imperial estampada en su base, y una edición de El Príncipe de Maquiavelo con las anotaciones que le hizo el corso durante distintos periodos de su vida. Dicho esto, resulta obvio que cuando el director británico Ridley Scott anunció su largometraje sobre Napoleón yo contara los días para su estreno. Y la vi.

Y la volví a ver.

Y me decepcionó.

Napoleón (2023) tenía todas las credenciales para ser una de las mejores películas del año y desbancar al Oppenheimer (2023) de Christopher Nolanen la categoría de mejor biopic de los últimos tiempos. La presencia de Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby en los protagónicos auguraba éxito, así como la dirección de Scott, quien tiene considerable —aunque cuestionable— experiencia en eso que llamamos «películas de época», y también, en cierta forma, con la figura de Napoleón. De hecho, si algo me hizo apostar por la buena calidad de la película fue Los duelistas (1977), opera prima del director, basada en la novela homónima de Joseph Conrad, donde el auge y la caída de Napoleón Bonaparte son el trasfondo histórico de los muchos duelos que sostienen los protagonistas.

De Phoenix —que repite como emperador después de interpretar a Cómodo en Gladiador (2000), también de Ridley Scott— hay que decir que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía: un Napoleón sin gracia ni épica. No es un Napoleón «humano», pues eso significaría que el guion hurgó psicológicamente y complejizó su leyenda. Este, el de la película, es más bien aburrido, y la única manera de intuir su grandeza son esos convencionales planos al rostro del actor que, en silencio, parece mirar triunfante al vacío.

Vanessa Kirby, por su parte, logró una excelente Josefina; quizá la mejor representación cinematográfica de la emperatriz que jamás se haya hecho. Son convincentes su personalidad dominante, su astucia, su insistencia en la infidelidad y su lealtad. Sin embargo, ni ella ni Phoenix —repito, por cuestiones de guion— regalaron actuaciones memorables.

La banda sonora —a cargo de Martin Phipps y con piezas de Viotti, Haydn, entre otros— no ofreció nada espectacular o inesperado. Incluso la secuencia inicial de la decapitación de María Antonieta, acompañada del «Ça ira» en la voz de Édith Piaf, resulta predecible, tanto como la fotografía, inspirada en los cuadros de la época.

En algunos momentos, esta parece una película sobre Napoleón y, en otros, una sobre la relación del corso con Josefina. Dicha indeterminación atenta contra la trama, que salta de un lado a otro y da la sensación de no aterrizar nunca y ser solo unos cuantos flashazos biográficos acompañados, eso sí, de una impresionante puesta en escena de las batallas de Austerlitz y Waterloo.

Las licencias de Ridley Scott

Tras el estreno de la película, varios historiadores se apresuraron a acusarla de no acatar la realidad histórica. Sus protestas, aunque han encontrado eco en varios medios especializados, resultan absurdas, pues naturalmente una película de ficción —ni siquiera la llamada «histórica»— no debe ser un fiel registro de la realidad, sino una mirada hacia esta desde el arte. Pero hay algunos señalamientos que no quisiera pasar por alto.

No me iré por las ramas. No abundaré, por ejemplo, en que Napoleón en realidad medía 1.68 metros, por encima de la estatura media de su época y del propio duque de Wellington, a pesar de lo que diga el mito popular que le endilgó un injusto complejo. Pero sí señalaré alguna que otra imprecisión que, aunque aceptables por ser esta una versión y no una reproducción de la vida del corso, atentan contra la versión de la historia que se pretende contar.

En la película, Napoleón es exiliado a la isla de Elba tras su fracaso en Rusia. Y sí, en parte lo fue; sobre todo porque con la retirada de Moscú el emperador parece haber perdido su buena fortuna en las artes militares. Pero colocar un hecho como consecuencia directa del otro, elipsis histórica de por medio, confunde al espectador, quien no puede entonces aceptar que el representado sea en rigor un sujeto muy poderoso cuando a la primera derrota lo pierde todo. En verdad, tras la penosa retirada de Moscú, Napoleón se mantuvo guerreando un tiempo más por Europa. Incluso llevó a cabo su «campaña alemana», con victorias casi pírricas como la de Lützen, que terminaron por fatigar a la grande armée y determinaron su fatídica derrota en Leipzig a manos de los prusianos.

Otra licencia artística del filme es el encuentro entre un Napoleón sin trono ni ejército, con el fiasco de Waterloo a sus espaldas, y el victorioso Wellington. Este hecho, vale decir, nunca ocurrió, pero no hay estudioso de ese periodo histórico europeo que no haya deseado lo contrario. Scott aprovecha esta fantasía y la vuelve realidad; pero de pobre manera, y el resultado es una escena prescindible, vacía y sin tensión entre dos de los archirrivales más famosos de todos los tiempos.

La batalla en Egipto esbozada por Scott nunca sucedió, o no como él la representa. Su ejecución es de lo más patético en la película, pues pretende condensar en una escena lo que ni siquiera se presiente en el resto del metraje: el hecho de que el corso perseguía la victoria a cualquier precio. El director británico echa mano de un gesto absolutamente innecesario: Napoleón ordena disparar sus cañones contra unas pirámides y el líder de las tropas rivales cae con torpeza de su caballo.

Esto último pudo resolverse mediante cualquier otro artilugio narrativo; el empleado por Scott, además de ridículo, dibuja a un personaje insensible y, además, inculto. Napoleón, en realidad, era un militar muy instruido y conocía mucho de historia antigua. Amaba el arte en todas sus manifestaciones, tal como hicieron sus grandes ídolos, Julio César y Alejandro de Macedonia, quienes supieron valorar la belleza y el valor de las culturas enemigas. La invasión francesa a Egipto —nacida de las tempranas aspiraciones napoleónicas de bloquear a Inglaterra y sus colonias— pudo dejar algún que otro desastre, por supuesto; pero gracias a ella se pudieron encontrar y rescatar muchas piezas arqueológicas de vital importancia, como la Piedra Rosetta, que serviría para descifrar los jeroglíficos egipcios.

Creo que la película se excede un poco en la representación de un par de batallas a costa de minimizar hechos que pudieron hacerla más comprensible e interesante. Durante dos horas y media, las movidas diplomáticas en la Europa de inicios del siglo XIX son tratadas superficialmente, con omisiones importantes. En tanto, el ajedrez político y las tramas de alianzas y traiciones dentro de la corte francesa se mantuvieron del todo ausentes. Talleyrand, por ejemplo, aparece solo en unos pocos fogonazos. De Fouché, ni rastro, excepto por una mención que ni siquiera llega a la categoría de cameo.

Un Napoleón vacío

En 1836, un juez llamado Louis Goffroy, hijo de un oficial francés caído en Austerlitz, imaginó un mundo perfecto con coches voladores, donde la sordera y la ceguera podían ser curadas y la muerte revertida, un mundo en paz bajo una sola nación y un solo emperador: Napoleón Bonaparte. Cada una de estas fantasías fueron escritas por Goffroy en su Napoleón apócrifo: Historia de la conquista del mundo y de la monarquía universal (1812-1832), que resultó ser la primera gran ucronía de la historia de la literatura. Su base era sencilla y respondía a una única pregunta: ¿qué pasaría si Napoleón, luego de tomar Moscú, hubiera marchado hacia San Petersburgo y vencido al zar Alejandro I?

Cuatro años después de publicadas las especulaciones del juez francés, Thomas Carlyle ofreció una serie de conferencias que asentarían por años entre los historiadores la tesis del «gran hombre». ¿Los tiempos convulsos hacen emerger líderes excepcionales, o son los líderes excepcionales quienes configuran el curso de la Historia?, se planteaba Carlyle, para, finalmente, aceptar la segunda opción. Su tesis tuvo dos grandes referentes: Cromwell —Carlyle era británico— y Napoleón.

Una década más tarde, Karl Marx se hizo la misma pregunta, y resolvió responderla de la siguiente manera en un texto, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que en parte alude al corso, aunque solo sea como referente en la comparación con su sobrino, Napoleón III: «Los hombres hacen su propia historia, pero no a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino en aquellas que le tocan directamente en suerte y le han sido dadas en herencia».

La cuestión del papel del individuo en la Historia sigue abierta, y son muchos quienes parecen inclinados a darle la razón a Marx. En todo caso, siempre que emerge el asunto, lo hace también, indefectiblemente, el mito de Napoleón Bonaparte.

La primera mitad del mito napoleónico fue invención del propio Napoleón. Ridley Scott lo supo y quiso alejarse de ese lugar común para bajarlo de su pedestal y humanizarlo. Sin embargo, terminó por aferrarse a la otra mitad del mito, que es una invención de los enemigos del corso. Poco hay de su cosecha, excepto el patetismo de sus relaciones sexuales, que —tras repasar las cartas amorosas de Napoleón— puede no estar muy lejos de la realidad.

Con todo y sus efectos especiales, la película de Ridley Scott no supera a la versión silente de Abel Gance de 1927. Gance, a diferencia del británico, no pretendió ofrecer su visión de la historia, sino su visión estética del cine. Sin complejo alguno, el director francés acató el canon del mito napoleónico que se encargó de divulgar el mismo Napoleón. Lo declaró desde el inicio, con la recreación de una pelea de bolas de nieve en un colegio: el niño que se convertirá en emperador lidera los ataques de una pandilla de chiquillos. Esta anécdota, sabía Gance, no fue más que un artilugio de un compañero de infancia del corso, uno de apellido Bourrienne, para agasajar a Napoleón y obtener durante algún tiempo el nada despreciable honor de ser su secretario personal.

Si Scott quería un personaje menos legendario, pudo haberlo hecho de mil maneras. Sin embargo, eligió la desafortunada opción de presentarlo como un político más bien torpe durante el 18 Brumario. A diferencia de lo que muestra la película, el de Napoleón fue un golpe de Estado en toda la regla, bien pensado, ejecutado con celeridad y astucia, y no una comedia con puñetazos, griterías y escenas ridículas, como la que ocurre entre el propio Napoleón y su hermano Luciano Bonaparte. Tal vez ello se deba a una simple confusión del guionista y el director tras leer El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Quizá confundieron a Napoleón I con Napoleón III, a quien Marx calificó de «payaso serio». Pero ni así se justifica esta lamentable escena en la película; de hecho, en ese mismo texto, refiriéndose a los golpes de Estado de uno y otro, dice el pensador alemán: «La historia ocurre dos veces: la primera vez como gran tragedia y la segunda como miserable farsa».

El Napoleón que nos presenta la película es un tipo sin gracia y sin ambiciones; de hecho, su meteórico ascenso no parece depender de él, sino de algunas figuras que le proponen ser cónsul o emperador, jerarquías que él acepta con cara de idiota. Un hombre así, debió saber el consagrado director, no habría podido engendrar un mito lo suficientemente poderoso y longevo como para convertirse en la personalidad histórica más representadas en la historia del cine —aunque algunos lo sitúan de segundo, detrás de Jesús de Nazaret. Un Napoleón esclavo absoluto de sus circunstancias, con una presencia accidentada en la Historia, no pudo haber generado una fascinación tal como para que Stendhal hubiera hecho de su fervor hacia él uno de los rasgos más distintivos de Julien Sorel en Rojo y Negro, o para que Pierre Bezújov, el erudito conde de Guerra y Paz de Tolstói lo considerara el salvador de las mejores ideas que dejó la Revolución Francesa. El Napoleón de Ridley Scott, huérfano de grandeza, ni siquiera triunfando en Rusia, habría merecido una superproducción en el año 2023.