Camilo Martínez Finlay, in memoriam

En las primeras jornadas de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Nueva York, Carola Martínez Finlay está en la parte alta de Manhattan, donde se ha enrolado en las filas de los voluntarios. La ciudad ha sido devastada por el coronavirus. Han muerto miles de ancianos; hay módulos refrigerados en las calles para guardar cadáveres. Pero un año después de que el virus comenzara a desbordarse con ganas de hacerle estallar las costuras al mundo, la ciencia ha producido las primeras vacunas en un proceso apasionante y veloz, y comienza la vacunación.

Martínez Finlay, que trabaja como Associate Project Manager en la expansión de Columbia University en Manhattanville, un trabajo que describe como «súper apasionante», conoce bien la zona, porque vive desde hace veinte años en esa parte de la isla, entre Washington Heights, primero, y Hamilton Heights, en West Harlem, después. No la sorprende entonces lo que se convertirá enseguida en su gran preocupación, aparte de la general con la pandemia: la dificultad de acceso que percibía para los ancianos más pobres, más extranjeros y sobre todo, más hispanohablantes de esos barrios. Entonces escribe un post en Facebook voceando su decepción y animando a sus amigos en la ciudad a que ayuden a movilizar a los vecinos. Era el 26 de enero, las 16:24 de la tarde en Nueva York, y mantengo la sintaxis urgente del SOS escrito desde el vórtice de la tormenta:«Estoy en el Presbyterian ayudando con las vacunas y estoy muy sorprendida que apenas el 1% de los viejitos son hispanos. Dónde están los vecinos? Nadie les informa? Esto es un barrio hispano. Ayúdenme a regar la voz. Mayores de 65». Ese día y los días siguientes muchas otras personas enviaron mensajes semejantes. Escribieron directamente, también eso lo hizo Carola, a responsables públicos; algunos de estos tomaron cartas en el asunto. La movilización ciudadana se multiplicó. Con estorbos previsibles, entre los que la ignorancia y el temor al sistema fueron solo dos, la gente se fue vacunando y ya se sabe del camino de normalización que ganó la ciudad en los meses siguientes.

Resulta prácticamente imposible que un lector nacido en la isla de Cuba que lea el apellido Finlay en cualquier contexto no piense inmediatamente en Carlos J. Finlay, el más célebre de los hombres de ciencia cubanos. Yo, además, al leer el post de esta Finlay fui incapaz de sustraerme a la idea de que una línea une, aun siendo magnitudes distintas, los afanes del Sabio, que así lo llamaron siempre en la familia, que luchó contra la fiebre amarilla en las últimas décadas del s. XIX en el Caribe y la pasión que estaba poniendo su tataranieta 140 años después en la inmunización de los vecinos de un barrio neoyorquino. Entonces, en el comportamiento de Carola Martínez Finlay quise ver la tensión de un arco que formaban cinco personas sucesivas en el linaje Finlay, en una secuencia que condujera del médico decimonónico doblado sobre el microscopio a su tataranieta empuñando el iPhone. Una tensión que me obligaba a pensar la historia de esa familia, a algunos de cuyos miembros he tratado a lo largo de los años, como una unidad. La unidad que en la cuerda tensa de ese arco virtuoso dibuja una serie en otro timeline que no es el de Facebook, sino el de la tradición, el de la vocación de instalarse en la historia y ser parte de ella.

Tal vez otro observador pudo haber pasado esto por alto. No me pasó desapercibido a mí, porque yo vivo para ver estas cosas, estos momentos sensibles.

***

Los cinco Finlay que hilan este relato, tres hombres y dos mujeres, son personas nacidas en la isla de Cuba, pero ninguna de ellas ha sido ajena a la ciudad de Nueva York. Las vemos o intuimos retratadas sobre el fondo de la ciudad, como las observamos habitando el paisaje de alguna enfermedad con ínfulas de pandemia. Carlos J. Finlay luchó contra la fiebre amarilla. Desmerecido su descubrimiento durante años, su hijo Carlos Eduardo Finlay Shine se dedicó a reivindicar su figura y su hallazgo: luchó encarnizadamente contra el virus del olvido. Años después, avanzada ya la década de 1950, desde su residencia en un apartamento del Upper West Side, primero, y el barrio de Queens, después, Enrique Finlay y su hija Olga, nieto y bisnieta del Sabio, respectivamente, sucumbieron al entusiasmo por la figura de Fidel Castro, los contagió el virus de la revolución: fueron sacudidos por sus escalofríos y desvelados por sus noches de delirios. Ambos ejercieron puestos de cierta relevancia al servicio de la Revolución cubana de 1959. Por último, Carola Martínez Finlay, tataranieta de Carlos Jota, escapó de Cuba a mediados de los años noventa en busca de un par de sueños, al menos: ser madre y ser libre. Supo hacerlos realidad los dos. Al final de este relato, la veremos de pie ante la casa del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Enfrentada allí a la feroz pesadilla que muchos, y ella también, vivimos en insoportable estado de vigilia.

***

(Playlist #1: La quejosita, de Manuel Saumell.) El monótono zumbido de un mosquito quiere ser la primera melodía que escuches en este relato. Más propiamente, la amenaza de la hembra de un mosquito. De su picadura. La que llevaba la fiebre amarilla de axila en axila. Asomémonos unos instantes al s. XIX para escucharla zumbar. Vayamos por orden en este juego de palitos romanos. El XIX, que parece una fortaleza; el XX y su silueta de rozsocháč, aquellos «erizos checos» que cortaban el paso a los carros blindados en sus dos guerras atroces; y el XXI en el que veremos la última cola de las vacunas. Es por fidelidad a la cronología, sí. Pero también por respeto al nervio. Carola Martínez Finlay no habría estado recorriendo las trincheras del voluntariado, si no fuera porque le viene en la sangre. Por el genio y el pálpito que le son propios a la sangre. Y por la deuda con la sangre. Una sangre que es aquí otra manera de nombrar al respeto a la tradición. La reverencia al linaje. Llámalo «continuidad», si quieres.

Carlos J. Finlay nació en Puerto Príncipe (hoy, Camagüey), Cuba, el 3 de diciembre de 1833. Concretamente, en la casa entonces marcada con el número 4 (ahora, el 5) de la calle Cristo, donde su padre, el médico escocés Eduardo Finlay Wilson, había establecido consulta tras acreditar el título de Cirujano Latino al Ayuntamiento de esa ciudad. Su biografía es la de un dedicado practicante de la Medicina y un talentoso hombre de ciencias. También la de un hombre de una curiosidad intelectual voraz. Practicó distintas especialidades y cultivó la investigación epidemiológica que lo condujo al mármol. Recibió el dulce premio de la longevidad. También la incómoda suerte del reconocimiento póstumo.

No tengo datos fehacientes de su paso por la ciudad de Nueva York, aunque caben pocas dudas de que pisó sus calles. Después de iniciar sus estudios de Medicina en Europa, Finlay acabó matriculado en el Jefferson Medical College, de Philadelphia, del que se graduó en 1855. En 1881 acudió a la V Conferencia Internacional de Higiene celebrada en Washington, la primera y la última de ese foro que tuvo lugar en el continente americano. En ese evento presentó su teoría de transmisión de la fiebre amarilla. Lo hizo en el célebre informe donde renuncia a sus anteriores hipótesis del origen de la enfermedad en climas miasmáticos, en favor de la transmisión por la vía del mosquito que pica al enfermo y transmite después la enfermedad al sano, mordiéndolo. La traducción al inglés de esa ponencia se publicó aquel mismo año en el New Orleans Medical and Surgical Journal firmada por Charles Finlay y titulada «The mosquito hypothetically considered as an agent in the transmission of yellow fever poison». Antes, originalmente, fue leída en la sesión del 14 de agosto de 1881 de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.

Se han vertido ríos de tinta acerca de la falta de reconocimiento que padeció Finlay, el ninguneo. Que si al cubano le hurtaron el descubrimiento, adjudicándolo a la Yellow Fever Commission que actuó en la Cuba poscolonial y a su responsable, Walter Reed. «Mosquito Man», le llamaban con sorna al cubano los norteamericanos. Desde la aguerrida atalaya de hoy se ha visto en ello un gesto colonial. Las autoridades norteamericanas habrían querido apuntarse ellas solitas el saneamiento de la isla que reclamaban haber sumado al concierto republicano. La higiene y la salubridad, la salud toda, tendrían que caer en la cuenta de los Estados Unidos de Norteamérica, lo mismo la higiene institucional, que la de la última zanja en la que se reprodujeran los males de los trópicos. ¿Quién tiene el mérito de la solución? ¿Quien tuvo la intuición primera, o quien la comprobó experimentalmente veinte años después? Esa era la cuestión.

Carlos J. Finlay murió en el verano de 1915 con el reconocimiento de ser un funcionario eficaz —dirigió la salud pública de la naciente República de Cuba—, y la fama de ser un Sabio, voz que ha de pronunciarse aquí con el engolamiento que pide el peso de plomo que tuvo en otros tiempos. Pero aún le faltaba el concurso de su hijo para que se convirtiera en un mito reverenciado en mármol, obelisco y el frontispicio de edificios públicos de una joven república necesitada de un panteón de próceres.

***

(Playlist #2: Cuban Overture, de George Gershwin.) Uno de los hijos que tuvo Carlos J. Finlay destacó especialmente por el celo que puso en la vindicación de su memoria, la misma que tantos, y también Fidel Castro y Fulgencio Batista, denunciarán mancillada. Fue él quien luchó contra el olvido, que es la más tenaz y perdurable de todas las epidemias que veremos desfilar aquí. La enfrentó con la vacuna del relato.

Carlos Eduardo Finlay (1868-1944) siguió los pasos de su padre en la carrera médica. Llegó a convertirse en un eminente oftalmólogo. Estudió en la misma Columbia University donde su bisnieta Carola trabaja ahora y recibió el correo electrónico llamando a voluntarios para ayudar en la vacunación. En esa casa de estudios el hijo del Sabio fue pupilo de Hermann Knapp con cuyo método de operar cataratas polemizó en el filo del siglo. En alguna revista especializada de la época uno puede asomarse al registro de sus iridectomías, pasmarse ante su destreza con la cuchara de Daviel e imaginar a sus pacientes con las manos atadas a las camillas en las noches finiseculares de La Habana, ojalá que más frescas que el siglo que parían. En el Elogio Fúnebre de Knapp que pronunció en la sesión de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales celebrada en La Habana el 26 de mayo de 1911, Carlos Eduardo hace la habitual glosa de méritos y glorias, pero también desliza al final unas notas de carácter personal en las que evoca los tres años que pasó junto a su maestro en la ciudad de Nueva York.

Un cuarto de siglo después de muerto su padre, Carlos Eduardo escribió un libro para defenderlo como descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. No llevaba bien que Reed y la mencionada Comisión se llevaran los lauros que merecía la genial y ganadora intuición del Sabio. El libro se publicó en La Habana en 1942: Carlos Finlay y la fiebre amarilla. Salió de las prensas de la Editorial Minerva. Pero esa edición para cubanos fue la segunda, en realidad. Antes, en 1940, lo publicó en inglés, porque esa lengua y ese mundo eran el campo de batalla de la vindicación. Con todo, por Finlay, porque se reconociera la importancia capital de su descubrimiento en la erradicación de la fiebre amarilla, se pugnó también en el extranjero. También empujaron en su favor quienes sacaron provecho de su descubrimiento, como William C. Gorgas, responsable de la higiene en las obras del Canal de Panamá, donde la fiebre amarilla diezmaba a los obreros. Gorgas fue activo en la promoción del Premio Nobel para Finlay, una distinción para la que lo propuso hasta siete veces infructuosamente.

Los esfuerzos de Carlos E. Finlay consumaron la gloria de su padre. El pedestal que cimentó en memoria del Sabio no sufriría erosión alguna ya en lo sucesivo. Así, a Carlos J. Finlay lo ensalzaron con idéntico patriotismo Fulgencio Batista y Fidel Castro, el sargento y el comandante, el golpista y el revolucionario, hermanados los dos en el elogio, prietas las filas en honor del compatriota.

El 3 de diciembre de 1993 a Fidel le tocó, dijo él que a regañadientes, pronunciar el discurso de clausura de la inauguración de la planta de vacunas del Instituto Carlos J. Finlay. ¡Aún faltaban tres décadas para que el mal de Wuhan se adueñara del mundo y Abdala, que es como se llama una de las vacunas cubanas contra esa peste, era solo el título de un modesto drama en verso de José Martí y, en consecuencia, el nombre en el rótulo de algún Kindergarten! En el acto de marras peroraba José López Sánchez, autor de una biografía de Carlos J. Finlay de la que, agárrate, el colombiano Gabriel García Márquez dijo que era la mejor biografía escrita jamás en Cuba. Se trata de la titulada Finlay. El hombre y la verdad científica, que López, un español llegado a Cuba tras la Guerra Civil y del que se puede leer en Granma que fue, lo era al menos el 6 de junio de 2004 y en su cumpleaños noventa y tres, el miembro del Partido Comunista de Cuba más antiguo que respiraba, escribió a instancias del comandante. Reunidos en el acto, entre ambos se produjo un intercambio recogido en la versión oficial del discurso. Es uno de esos diálogos típicos del dictador cubano: a López Sánchez se le pide que vaya confirmando las propuestas de un soliloquio. Y él, a juzgar por la versión estenográfica del encuentro que guardan los archivos, desempeña muy bien el rol de cortesano. Fidel termina así: «Es muy triste saber que se le haya discutido tanto a Finlay su mérito. No es chovinismo nuestro, pero es que está total y absolutamente probada la paternidad del descubrimiento, la paternidad de esa teoría. Leí recientemente que durante muchos años se había discutido darle el Premio Nobel a Finlay y que, al fin y al cabo, por la oposición de determinados intereses, no se le dio ese premio, de manera que hasta en eso se fue injusto con Finlay; y hace muy poco se escribió un libro en Europa impugnando los méritos de Finlay, por eso hay que seguir luchando. Nosotros creemos en esto con una convicción muy profunda».

Unas décadas antes, en la suya mala, Fulgencio Batista, más sobrio en la expresión, se mostró igualmente dolido. En un folleto, cuya versión en inglés tengo delante, A Tribute to Finlay, publicado por el Ministerio de Salud y Asistencia social, se da cuenta de los trabajos del Primer Congreso Interamericano de Higiene, celebrado en La Habana entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 1952. Allí se rindió «un solemne homenaje continental» a la figura de Carlos J. Finlay. Higienistas de Brasil y Panamá, Nicaragua y Venezuela, trataron diversos detalles de la lucha por la erradicación de la fiebre amarilla. El ministro Enrique Saladrigas y Zayas concluyó con un «Elogio de Finlay», en el que glosó la obra y figura del sabio. Cerró su discurso y el Congreso, cómo no, con unas palabras de Batista, que estaba presente en la sala: «Finlay», General Batista said, «was one of those scientists for whom humanity can never do enough…»

La unanimidad en torno a la figura de Carlos J. Finlay rebasa el hombro con hombro de Batista y Fidel. Todo cubano de mi generación o sus aledaños conoce los cargos de «autor intelectual» y «agente transmisor» presentados ante tribunales distintos. El primero, presuntamente honroso, incumbe a José Martí; el segundo, de criminal desenmascarado, lo lleva el mosquito que regaba la fiebre amarilla. Tal vez sean precisamente José Martí y Carlos J. Finlay los dos únicos cubanos que gocen de prestigio indiscutido entre los naturales de esa isla. Un Apóstol y un matador de mosquitos: la víctima de un raid en Dos Ríos y el prócer del Raid® que escupe su fli-fli insecticida. La política y la verdad. La mística y el método. La magia y la ciencia. (Puede que también Benny Moré y José Raúl Capablanca gocen de esa unanimidad, pero eso, tal vez, sería mucho pedir.)

A Finlay hay dedicados en Cuba un Museo en La Habana y una Casa Natal en Camagüey. También tres monumentos en Marianao: yo mismo me crié a la sombra de uno, el célebre Obelisco del aeropuerto de otra Columbia, una que fue cuartel, antes que escuela. Llevan su nombre el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas y el Premio Nacional de Ciencia. Carlos J. Finlay se llama también el Hospital Militar de Marianao, otro edificio instalado en los predios por los que transcurrió mi infancia. A ese hospital fui un día a dejar a un hombre que encontré medio muerto en una carretera. También fue a él que viajé a ver a mi madre que, azorada y ausente, ya se empezaba a morir. Hay, por fin, una Universidad de Ciencias Médicas llamada Carlos J. Finlay.

En cuanto a Nueva York, la huella más perdurable que Carlos J. Finlay dejó en la ciudad probablemente fuera el efecto que la erradicación de la fiebre amarilla, que se cebaba con los obreros que movían tierra en Panamá, tuvo en la Bolsa de Valores, con el avance definitivo que dio a las obras del Canal, que hizo una herida en el istmo centroamericano y revolucionó el comercio mundial. La chozna del Sabio, una adolescente ya nacida en Nueva York y con un pie en la universidad, compra su bebida cada mañana frente al toro ese impetuoso, el Charging Bull que pasta en Wall Street. Se pide un Vanilla Chai Latte, concretamente.

***

(Playlist #3: The Goin’s Great, por Sammy Davis Jr.). Muchos años después de que Carlos Eduardo Finlay peleara por la memoria de su padre, una tarde de hace unos pocos, no sé qué íbamos a hacer exactamente su bisnieta Carola y yo en la Central Station. Entrábamos por una calle lateral, hacía un frío que pelaba. De repente, el MetLife Building del 200 de Park Avenue parecía caernos encima. «Ahí trabajó mi abuelo Quique cuando vivía en Nueva York, cuando era el edificio de la Pan Am», me informó Carola. Pensé que tenía cierta gracia que el nieto del perseguidor de mosquitos, trabajara en una compañía aérea. «Deberíamos escribir esa historia», les dije a las dos: a Carola y a la noche.

Enrique «Quique» Finlay, nieto de Carlos J. Finlay, nació en 1906. Se lo verá asomar muy discretamente en la historia de la Revolución de 1959, la que acabará convirtiendo a Cuba en el estercolero físico y moral que es hoy. Pero Enrique Finlay no podía conocer ese final. Por ejemplo, el de su mujer Nena Saavedra liando cigarrillos con la picadura de colillas que otros recogían en las aceras y rodeada de la miseria de los noventa, que llamábamos, ingenuos y fumados, tardocastrista. A veces me gusta pensar que lo que Cuba acabaría siendo, en realidad, no lo podía saber nadie entonces con certeza. Una disculpa que queda severamente atenuada por la evidencia de que mucha gente ya intuía que podría ser aún peor. Una disculpa, por fin, en cuya ecuación ha de figurar también otra variable incontestable: A saber, que Enrique y Olga querían que la Cuba heredada de hombres como Carlos J. Finlay, el país en el que nacerían y crecerían sus hijos y nietos, fuera un lugar mejor, más justo, más libre. Y vieron en la revolución que derrocó a Fulgencio Batista la vía para conseguirlo. Fueron víctimas de una confusión atroz, porque los hijos para los que fabricaron un porvenir acabaron encontrándolo tan odioso como la Cuba que sus padres rechazaron. Las revoluciones, muchas veces, son un gran mar de confusión en el que zozobran las naves de la esperanza. Y, sí, también acabaremos llegando aquí a las balsas, al mar y al borde de la zozobra.

Al señalarme las ventanas del edificio, Carola propagaba otra confusión, no obstante, y tal vez esta fuera fruto de alguno de esos mitos que las familias cultivan. Enrique Finlay trabajó para la compañía aérea Pan Am, en efecto, como también lo hizo para Merrill Lynch, pero no pudo haber trabajado en un rascacielos que solo se comenzó a construir en 1959 y que se alzó 59 plantas. Porque Enrique volvió a Cuba a trabajar in situ por la revolución de 1959 y esos dobles, triples cincuenta y nueve habrían sido ya demasiados para él. Una redundancia tremenda. No fue hasta marzo de 1963 que el edificio que albergó la sede de la Pan Am se inauguró. Para ese entonces ya Enrique no estaba allí para colocar sus «Good morning», trajeado y oloroso a Old Spice, en alguno de los ascensores. Ya entonces había renunciado a la emigración antibatistiana para volver a la Cuba revolucionaria. Ya era un «repatriado», como proclamó dopadísimo el diario Revolución al dar noticia de su regreso. Volvió Enrique Finlay ardiendo de la fiebre revolucionaria y la rabia antiimperialista. Una disposición del ánimo y la convicción que resultaba perfecta para residir en La Habana las tres décadas que esa ciudad le deparaba aún de vida.

En todo caso, es con Enrique Finlay, nieto del Sabio, y con su hija Olga, que la vida de la familia Finlay se mete en otra historia, en otro siglo. En el siglo en general y el siglo cubano, que es el de la Revolución todavía sujeta al poder. Y si antes nos movimos en la historia de la ciencia asomándonos a la historia política, ahora que llegamos a 1950, a la mitad matemática del s. XX, la política se lo empezará a tragar todo.

***

(Playlist #4: Manteca, Chano Pozo, Dizzy Gillespie et al., interpretada por Chico O’Farrill). Chico O’Farrill fue uno de los compinches de Manolo Saavedra, el responsable de que Enrique Finlay y su hija Olga, nieto y bisnieta del Sabio, se establecieran en Nueva York. Miguelito Valdés y René Touzet también compartieron música y afanes con Manolo. El joven Saavedra organizaba Jam Sessions en La Habana. En esas veladas se escuchaban los discos de la colección que comenzó a formar con los que se trajo a La Habana al volver de sus estudios en un Liceo militar en Nueva York entre los años 1927 y 1929. A Manolo Saavedra se lo tiene por ser uno de los responsables de la introducción del jazz en Cuba. Él mismo fue un guitarrista que, aunque hizo sus pinitos como músico profesional, no llegó a hacer carrera. Nunca se despegó de la música, sin embargo, como nunca se despegó definitivamente de una Cuba de la que marchó en 1949 y a la que no volvería más que ocasionalmente. De su atadura a la última, por cierto, da testimonio su reticencia, que cabalgó hasta la renuncia, a adquirir la ciudadanía norteamericana, una ganancia esta que, sea por patriotismo prestado o por mero ventajismo civil y administrativo, suelen codiciar los inmigrantes en ese país. Manolo murió en Miami ya en este milenio siendo aún nacional cubano, porque nunca quiso acogerse al trámite de la ciudadanía, y vendiendo sus últimas guitarras (alguna se llegó a vender en eBay por unos cinco mil dólares) para costear los cuidados que su fragilidad física exigía.

A la muerte de Carlos E. Finlay en 1944, sus hijos —la por todos calificada de entrañable Berta, Alfredo, Enrique…— venden la casona familiar en el Vedado y, aprovechando el dinero de la venta de la propiedad, que estaba ubicada donde hoy está el parqueo del Cine-Teatro Trianón, en la esquina de la calle Línea y la avenida Paseo, cada uno toma un rumbo. Algunas fuentes de la familia sugieren que fue la situación política del país, con la que Enrique se sentía incómodo, la que lo empujó a marchar a Nueva York. Es posible, aunque cuando se marcha en 1950, todavía restan un par de años para que Fulgencio Batista se instale en Palacio después de un Golpe de Estado incruento. En todo caso, cuando éste se produce, ya Enrique no está ahí para verlo de cerca, porque se había ido con su música a otra parte. Al Upper West Side, concretamente. Allá viajó el nieto del Sabio con su mujer Milagros «Nena» Saavedra, hermana de Manolo, y la hija de ambos: Olga Finlay. Olguita. Luego, fue Manolo Saavedra quien tiró de su hermana Nena y su cuñado Enrique hacia el Nueva York de 1950. Él puso la soga por la que escalaron al Norte. La Revolución pondría la grasa por la que descolgarse después por ella. ¡Manteca, ya te digo!

La emigración de Enrique a los EEUU fue un hecho más bien singular entre los Finlay. La mayor parte de sus familiares permanecieron en la Cuba de los cincuenta y asoman intermitentemente en las páginas de los periódicos. Isis Finlay, por ejemplo, sobrina nieta del Sabio, se presentó al concurso de Miss Cuba en 1954. La joven Isis, que en honor a la verdad no me parece muy agraciada en la fotografía que tengo ahora delante, apostó con una amiga que se presentaría al certamen, hizo honor a la apuesta y lo acabó ganando. Con la corona de miss viajó meses después a representar a Cuba en la tercera edición del certamen de Miss Universo celebrado en Long Beach, California. Allá no le sonrió la suerte y ni siquiera consiguió colocarse, que era también colocar a Cuba, entre las dieciséis finalistas. En ocasión de su muerte en accidente de tráfico el 24 de mayo de 2007, su yerno Jeremy Fisher contó al Miami Herald que Isis fue una mujer feliz y muy aficionada a los viajes: visitó 51 países de seis continentes. Los archivos muestran también a Frank Finlay develando una placa en honor al Sabio en compañía del mencionado ministro Enrique Saladrigas. La fotografía es del 3 de diciembre de 1952 en Camp Lazear, en el habanero barrio de Pogolotti. Estremece ver otra fotografía, la que me envía ahora desde La Habana una amiga que se ha acercado a ver el estado del monumento.

Enrique, como buena parte de la estirpe masculina de los Finlay, era un tipo bien plantado, de gesto elegante y una gravedad no exenta de jovialidad. Así vive en las fotografías y en mi recuerdo, el de haber sido presentados un día en La Habana. Yo era entonces, el verano de 1988, un estudiante del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú de vacaciones en la isla. De la breve conversación que mantuvimos sólo recuerdo que hablamos, y no sé por qué, del llamado Indian Summer. Yo le enseñé la expresión que se utiliza en ruso para ese episodio del clima: Babie Leto, el verano de las campesinas. O, tal vez mejor, de las doncellas.

Como a tantos otros emigrados cubanos en los Estados Unidos de los años cincuenta, al nieto de Carlos J. Finlay lo entusiasmó la lucha contra Fulgencio Batista. No es posible establecer en qué momento preciso los Finlay comenzaron a colaborar con la lucha revolucionaria en Cuba. Pero lo cierto es que el cocktail en cuyo vaso facetado por el desorden del siglo se mezclaban el exilio, el patriotismo y la ilusión embriagó a la familia formada por Enrique, Nena Saavedra y Olga y los arrastró al vertiginoso rumbo de la revolución.

En un punto de esa ganancia del entusiasmo Enrique y su hija Olga confunden al cronista colocándolo ante un problema del tipo que determina la precedencia del huevo o la gallina. ¿Quién dio el pistoletazo de salida al compromiso de esa familia de tres con la Revolución? ¿Lo hizo el formal Enrique, heredero más próximo al origen de una tradición? ¿O fue en la sangre de la joven Olga donde bullían con más espuma las ganas de ser cubana, de ser otra cosa? ¿Era ella quien alimentaba el deseo de ser «Piel roja» que animó también al joven Franz Kafka? He de confesar que me gustaba hacer hincapié en ese perfecto medio que ocupa Enrique en la serie de cinco Finlay sucesivos en estas páginas. Me gustaba la idea, simetría pura, de hacer pivotar la historia sobre ese hombre calvo y de mostachos, un hombre en el que yo percibí con claridad la impronta de la herencia del Finlay más grande. Pero los hechos puestos en fila son más que cualquier foto fija. Y los datos empujan a Olga. También los testimonios. También las fotos, un par de ellas al menos. También el archivo. Olga es la del paso al frente, la del ansia de tomar el cielo por asalto. Y aunque habría preferido quedarme con Enrique, a quien me une el recuerdo de una charla, una sombra, unas frases, esta fiesta se la roba Olga. Fiesta que es a la vez la innombrable de Lezama Lima y la «fiesta vigilada» de Antonio José Ponte. Que entre ya, pues.

***

(Playlist #5: West Side Story: End credits, de Leonard Bernstein). Olga Finlay Saavedra, bisnieta de Carlos J. Finlay, madre de Carola, nació en La Habana el 23 de septiembre de 1939. Con el paso del tiempo, llegó a ser una funcionaria de cierto nivel en el aparato del poder de la Revolución. Trabajó en el despacho de Raúl Roa, el llamado Canciller de la Dignidad; acompañó a Cecilio Martínez, su marido, a la Embajada de Cuba en Estocolmo; trabajó después y hasta su muerte junto a Vilma Espín, la esposa de Raúl Castro, el Ministro de las Fuerzas Armadas y hermano del dictador. Desde ese último puesto en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) llegó a derrotar al Departamento de Estado norteamericano en un caso que dirimieron los tribunales de Nueva York. Y llegaría, sobre todo, a ser la madre de cuatro hijos que la lloraron, cuando el cáncer la arrastró demasiado pronto a un mundo sin esperanza ni revoluciones.

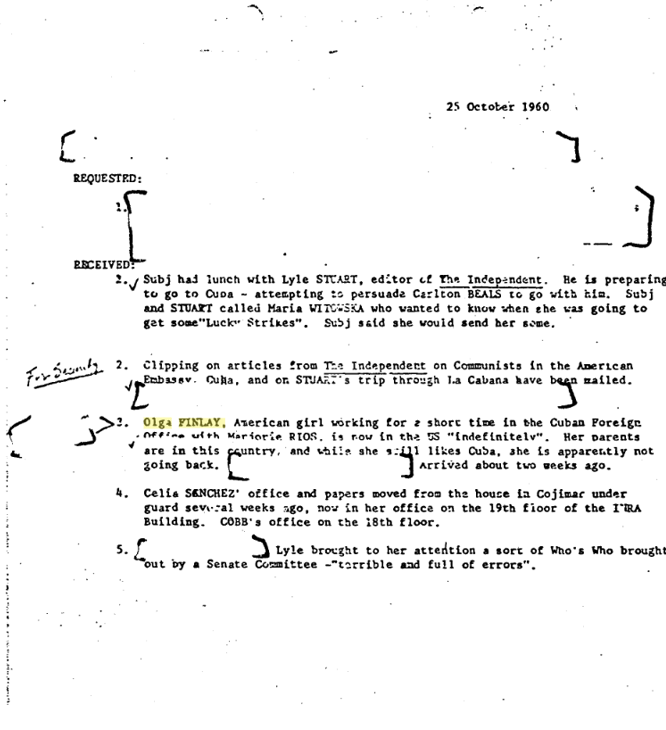

Un documento de la CIA fechado el 25 de octubre de 1960, cuando Olga ya trabajaba para el novísimo régimen de La Habana y había captado, también, la atención de los hombres de J. Edgar Hoover, se refiere a ella en estos términos:

«Olga Finlay: American girl working for a short time in the Cuban Foreign Office with Marjorie Ríos is now in the US ‘indefinitely’. Her parents are in this country and, while she stills likes Cuba, she is apparently not going back. (…) Arrived about two weeks ago» (Olga Finlay: joven norteamericana que trabajó durante un corto período de tiempo en el Servicio Exterior cubano con Marjorie Ríos se encuentra ahora en los EEUU «por tiempo indefinido». Sus padres están en este país y, aunque a ella todavía le gusta Cuba, no parece que vaya a volver (…) Hace unas dos semanas de su regreso).

¡Ah, ¿no es fascinante?! Y lo es tanto por la magnitud del error grande, como por la ligereza del error pequeño.

La niña Olguita llegó a Nueva York en 1950. Los datos de esos primeros años de su vida en la ciudad son escasos y confusos, pero ya se sabe lo que escribió Liev Tolstói sobre las familias dichosas. Parece haber terminado la secundaria en un colegio del Upper West Side, donde sus padres encontraron un piso de alquiler. Probablemente, la High School of the Blessed Sacrament, de la que parece haberse graduado en la promoción de 1958. Uno puede imaginar Nueva York y la juventud de las muchachas en aquellos años cincuenta. Ayudan la literatura y la fotografía. Garry Winogrand y Sylvia Plath parecen adecuados para el caso. Ayudan el cine y la música también. Todo el cine y toda la música, pero sé que West Side Story, donde se juntaron ambos, enamoró a Olga, veinteañera ya. Uno puede imaginar a aquella jovencita de una familia cubana en Nueva York. Viviendo con sus padres. El tío Manolo acarreando discos y cajitas de pollo frito. Juntas en el álbum de familia la afición por la música y la desafección por la Cuba de Batista. «Otra Cuba es posible», se dirían ante el roast-beef y el capítulo de I Love Lucy que tocara esa noche. Llevaban razón: era posible. Como tantas veces llevó razón Desi Arnaz ante la furibunda Lucille a lo largo de tantas noches de esa década. Ciento ochenta noches de programa, concretamente.

Con la revolución triunfada en enero de 1959, Olga y Enrique comenzaron a viajar a Cuba. A participar de Cuba. No pasó mucho tiempo hasta que se repatriaron con entusiasmo. Fueron meses intensos en los que, con toda seguridad, pendía la duda sobre el regreso definitivo. Parece ser que Olga tiraba más hacia Cuba, a fin de cuentas no era más que una joven de veintipocos años que se identificaba con la generación que llegaba al poder, mientras que Enrique y Nena alimentaban cierta prudencia. Con todo, fue la historia la que decidió por ellos. El gatillo fue un dispositivo que el castrismo todavía balbuceante, pero ya hábil en materia de AgitProp, instaló en Nueva York y desde allí expandió por los Estados Unidos. Concretamente, el The Fair Play for Cuba Committee, más manoseado por sus siglas FPCC, una herramienta de apoyo al castrismo que tuvo una vida breve pero también explosiva. A los Finlay los mandó a hacer las maletas y largarse como a agentes de la Guerra fría amortizados y amortajados en las páginas de una novela o entre las tapas de un dossier.

El 6 de abril de 1960 el FPCC insertó un anuncio en el diario The New York Times. A página completa. El anuncio apareció un año y diez días antes del desastroso desembarco de la Brigada 2506 por el sur de la provincia de Matanzas. Y un año y cuatro meses después del triunfo de la revolución. Con ese anuncio se iniciaba una serie que ha engordado a lo largo de los años con idéntico guion: activistas e intelectuales fundamentalmente norteamericanos firman su adhesión a lo que Cuba sea. La última de estas cartas, anuncios pagados en el diario que pasa por ser el más importante del mundo, se publicó el 23 de julio de 2021. «Let Cuba Live» clamaba, y la firmaron cientos de ignorantes, individuales o colectivos, de lo que Cuba es. Y también conocedores y jaleadores de lo que Cuba es. Pero volvamos al benjamín, que es el que concierne a nuestros Finlay. Su encabezado rezaba: «What is ‘really’ happening in Cuba?» (¿Qué está sucediendo «realmente» en Cuba?), donde el «really» se inserta en la oración con indiscreto alarde tipográfico. El texto funciona como una corrección de las presuntas falsedades publicadas por la prensa norteamericana sobre Cuba. Promete ofrecer únicamente «hechos», «facts», acerca de la naturaleza comunista de la revolución, las nacionalizaciones, la militarización, etc. Es una encantadora colección de falacias, que son apreciables no solo desde el cómodo asiento retrospectivo que regala el conocimiento de la grotesca realidad posterior. La nómina de intelectuales norteamericanos que lo firmaban era amplia y reunía nombres notables como los de James Baldwin, Truman Capote o Norman Mailer. No faltaban tampoco escritores o activistas que jugarían un papel más activo en el conocimiento y el reconocimiento del proceso cubano. Franceses como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, por ejemplo. También se pusieron en la cola de la ilusión periodistas y escritores norteamericanos más ligados directamente a la causa de la izquierda, como el reportero Robert Taber o el escritor Waldo Frank, quien publicó poco después The Prophetic Island: A Portrait of Cuba, un encargo remunerado por el Gobierno cubano. Frank consta al pie del anuncio como presidente del FPCC.

Curiosa y significativamente, unos días después de publicado el anuncio, el 19 de abril de 1960, en la sección de Cartas al director del propio diario neoyorquino, aparece otra epístola sobre Cuba y el afán de verdad sobre lo que allá sucede. La firma, en solitario, Enrique Finlay, vecino de Jackson Heigths, N. Y., y está fechada el 1 de abril. Se trata de una dura réplica a una carta firmada por el presidente Eisenhower a la Federación de Estudiantes de Chile a propósito de Cuba. Enrique tira a matar. La carta del presidente norteamericano, escribe: «representa una agresión contra nuestra revolución y nuestro país». El nieto del Sabio dedica el grueso de su misiva, que es breve como se requiere en esa sección, a disculpar al Gobierno revolucionario de la renuencia a convocar elecciones, a punto de transcurrir los 18 meses desde el triunfo, un plazo que se había señalado para la convocatoria. Finlay esgrime lo que tardaron los gobiernos de intervención norteamericanos en la isla en llamar a los cubanos a las urnas (tres y dos años, respectivamente) y de Batista dice que tardó en celebrar elecciones «casi cuatro años». Luego, viene a decir, Fidel todavía estaba en plazo. Ah, pero cuesta ahorrarse la sonrisa si uno cuenta los días que faltaban para el 1 de mayo de ese mismo año, cuando en la todavía llamada Plaza Cívica, Fidel convocó a su pueblo y pronunció el discurso del que se recuerda un único coro, un único clamor: «Elecciones, ¿para qué?»

¿Pagó el Gobierno cubano el anuncio del New York Times? ¿Pagaba el gobierno revolucionario las actividades del The Fair Play for Cuba Committee? Tal cuestión interesó al Departamento de Estado, al FBI y al Senado norteamericanos. Y su escrutinio derivó en una de esas enrevesadas historias de espías de las que la Guerra fría está llena. Atengámonos aquí, someramente, al relato que manejaron el FBI y la comisión ad hoc del Senado, que es en definitiva el que ahuyentó a los Finlay de Nueva York.

El 10 de enero de 1961 se celebró una audiencia en el Senado norteamericano sobre las actividades del The Fair Play for Cuba Committee. Estaba llamado a declarar, y era al menos la segunda vez que lo hacía, Charles Santos Buch, un estudiante de medicina cubano que había participado en las reuniones en las que se diseñó el comité de marras. No deja de resultar curioso, al menos para mojar en ese potaje la miga de este relato, que a la postre este Santos Buch acabara destacando notablemente en la investigación de la Enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis americana, transmitida por la mordedura de insectos. Tampoco, por cierto, se ahorró Santos Buch el placer de la historia familiar en clave gloriosa, sano vicio al que se entregó en un volumen con el travieso título de A Differing View of Cuban History que todavía sirve Amazon.

El cuento que Santos Buch hizo del recorrido del dinero fue el siguiente. En una reunión que tuvo lugar en un restaurante cubano de Nueva York («No recuerdo si fue el Liborio o El Prado») se acuerda poner en marcha una campaña a favor de la Cuba revolucionaria mediante un anuncio a página completa en The New York Times. El anuncio no iba a costar una bicoca y había que recaudar dinero. Los muñidores circulan entonces una copia del texto entre intelectuales y afines de Nueva York. Los bolsillos de estos simpatizantes aflojan unos $1.000, cantidad muy insuficiente para la apetencia del regazo de la Old Lady. Es entonces cuando la operación entra en zona de delito, siempre siguiendo la versión de Santos Buch. «¿De dónde sacaron el resto del dinero?», inquirió el senador J. G. Sourwine, encargado del grueso del interrogatorio. «Nos lo dio Raulito Roa», responde Santos Buch y relata que Taber y él acudieron al apartamento de Raúl Roa, hijo, a la sazón miembro de la delegación de Cuba ante Naciones Unidas, y éste preparó un cheque por importe de $3.500 que, después de varias peripecias, acabó cobrando él mismo en una ventanilla de la sede de Naciones Unidas, donde le conocían. La factura que pasó el NYT, por cierto, fue de $4.725, según informó el periódico al Comité del Senado cuando se lo urgió a poner el guarismo sobre la barra.

El asunto no era baladí: si el dinero provenía del Gobierno cubano el Fair Play for Cuba Committee estaba actuando como «agente extranjero» en suelo de los EEUU. Ilegalmente. Si bien no hay elementos que demuestren la implicación directa de Enrique u Olga Finlay en este affaire, en alguna de sus charlas con los investigadores, Santos Buch menciona a Manolo Saavedra y a Enrique Finlay como a dos de las personas conocedoras de las actividades de Raúl Roa, hijo. También dice Santos Buch de Enrique Finlay y su cuñado que piensa que, a la fecha de su declaración, «probablemente todavía sean miembros del FPCC y pro-Castro». Otro rastro en un documento, ya citado, apunta a que Olga Finlay habría trabajado esos meses para Marjorie Ríos, colega de Raúl Roa, hijo.

Como quiera que sea, la huella de las actividades de Enrique y Olga Finlay en esos dos primeros años de la revolución son abundantes. Informes de inteligencia relacionan activamente a Olga con oficinas cubanas en Nueva York y el trasiego de elementos favorables al Gobierno cubano entre esa ciudad y La Habana. Un informe fechado el 9 de mayo de 1960, por ejemplo, manda a que, de acuerdo al consejo dado por Marcelo Fernández Font a Raúl Roa, hijo, se autorizara un billete de avión a nombre de Olga en el vuelo de Cubana de Aviación del 10 de mayo a la Habana. Ya en su destino, «Finla», que es como se la menciona en el despacho, «debía presentarse ante Fernández para recibir instrucciones». Fernández Font, un activo del Movimiento 26 de Julio, que ocuparía altas responsabilidades en el Estado cubano a lo largo de toda su vida, se desempeñaba en aquellos días como Viceministro de Relaciones Exteriores del Gobierno revolucionario. Otros informes de inteligencia mencionan reservas de billetes a La Habana a cuenta del Estado cubano para las dos figuras ejecutivas del FPCC en Nueva York en aquellos mismos días: Waldo Frank debía volar el 28 de abril y Robert Taber debía hacerlo al día siguiente, si bien es verdad que en los archivos obra una referencia que señala, de acuerdo a la empleada de Cubana Airlines en Nueva York Elizabeth Hirsch, que los vuelos de ambos se reservaron para fechas inversas.

Hay otros rastros del trabajo de Olga en La Habana a la que volaba desde Nueva York acompañando a los fellow travellers. Así, por ejemplo, la «American girl» en los reportes de la CIA, es para el notable escritor y activista afroamericano LeRoi Jones, más tarde llamado Amiri Baraka, «a small pretty Cuban girl» («una pequeña y bonita joven cubana»). Jones visitó Cuba con un grupo de intelectuales y activistas norteamericanos en julio de 1960 y publicó su crónica en Evergreen Review, una revista beatnik. Fue un viaje que recorrió la isla de punta a cabo. Pura orgía revolucionaria que conmemoraba un aniversario del 26 de Julio. El viaje fue organizado por The Fair Play for Cuba Committee. Contaba con el patrocinio de Casa de las Américas y la joven Olga Finlay, desplazada desde Nueva York para la ocasión, sirvió de cicerone e intérprete a los entusiastas. En la crónica de Jones aparece desde el primer momento, esperándolos en el aeropuerto José Martí, una recepción con «Calypso band» y daiquirís en la que también estaban presentes Alberto Robaina, a la sazón vicedirector de Casa de las Américas, y Guillermo Cabrera Infante, a quien James llama «poeta». También de Olga incluye Jones una simpática confusión, pues dice haber conocido después que había vivido unos diez años en Nueva York y «era la nieta de un alto funcionario del Gobierno revolucionario». Sería Carlos J. Finlay, mencionado entre rones y confundido con el convulso tiempo presente.

Esta troupe, la primera delegación masiva de miembros del FPCC que visitó Cuba, la integró también Robert F. Williams, otro activista negro que, impresionado profundamente por lo que vio en la isla, acabó dejándose una barba a la manera de Fidel. Cuando Williams visitó a Fidel Castro en Harlem unos meses después, estaba convencido de que se había establecido un nexo firme entre los activistas negros y la jerarquía revolucionaria cubana. La de Robert F. Williams es la última firma al pie del anuncio del FPCC en The New York Times. Su historia con Cuba, por cierto, concluirá de la mano de Enrique Finlay, como veremos más adelante.

Que los Finlay, Olga y Enrique, se colaran entre los pelotones que libraban la Guerra Fría los convirtió en personas de interés para la CIA y el FBI. Para entonces los Finlay habían dejado el apartamento en el Upper West Side de Manhattan y se habían mudado a Queens. Enrique trabajaba en la Pan Am, una compañía aérea que tuvo sus orígenes, precisamente, en el tráfico de correo y deseos entre los EEUU y Cuba en los años 1920 y llegó a ser una de las aerolíneas más grandes del mundo. Nena, su mujer, se ocupaba de la casa. De Olga, tras su graduación, tengo una vaga noticia de que vendía paraguas.

Pero el aguacero de la Revolución iba a proporcionarle muy pronto un paraguas mucho más amplio bajo el que guarecer su impaciencia. A finales de 1960, en medio de unos de sus viajes de ida y vuelta a La Habana desde Nueva York, Olga Finlay fue contratada por Prensa Latina para trabajar en la oficina que la agencia había instalado en Manhattan. June Cobb, la mítica informante de la CIA, refiere que Ángel Boán, uno de los responsables de Prensa Latina en la ciudad, le comentó esa contratación en una llamada que le hizo el 6 de noviembre de 1960. El contento de Boán era manifiesto y Cobb anota en el bloc con membrete del hotel Park Chambers, 68 West 58 St., NY, esto: «Me dijo que hace unos días contrató a Olga Finlay. La está enseñando a operar el teletipo». Boán se queja a su interlocutora de que todas las personas con habilidades para trabajar en la oficina de Prensa Latina «desde un punto de vista político están podridas». Y abundó sobre el contento que le había producido el fichaje de la joven Finlay: «…estaba muy satisfecho de poder contar con Olga, porque es alguien en quien ellos pueden confiar». Otro documento de la CIA asegura que Olga volvió de un viaje a La Habana a mediados del mes de octubre, de modo que no es aventurado pensar que ya volvía con la recomendación: «alguien en quien ellos pueden confiar».

Olga ya había llamado la atención de Cobb antes, lo que demuestra que, a pesar de su juventud, ocupaba un lugar no precisamente baladí en los asuntos que los activistas cubanos movían en Nueva York. Así, Olga aparece en varias de sus notas de esos meses y, notablemente, en una fechada el 26 de octubre de 1960. De modo que dos semanas antes de que Boán distinguiera a Olga como alguien de confianza, ya Cobb la tenía en la mirilla.

Leamos esta nota, que es un perfil operativo en toda regla, porque no tiene desperdicio. Lleva el nombre de Olga Finlay como título y dice, en texto mecanografiado:

«This young lady is very discrete. I took her for tea at the Palm Court (¡al célebre, sofisticado y tropi-barroco Palm Court del hotel Plaza, nada menos!) after about an hour here in the apartment. She is very clearly anti-Communist orientation but reveals only in discussion of Russia and Kruschev, never in remarks about what is happening in Cuba. She is not willing to see (or is not willing to let it slip that she has seen) the infiltration even in Foreign Relations. At one point she even said to me, ‘I can’t believe what they say, that Olivares is a Communist’» (Es una joven muy discreta. La llevé a tomar el té en el Palm Court del Hotel Plaza, después de pasar cerca de una hora aquí en el apartamento. Su actitud es claramente anticomunista, aunque ello solo se manifiesta cuando se habla de Rusia y de Jruschov y en modo alguno en sus comentarios sobre lo que sucede en Cuba. No quiere ver (o no quiere que se aprecie que ha visto) ningún tipo de infiltración comunista en el Servicio Exterior. En un momento de la conversación llegó a decirme: «No me puedo creer que digan que Olivares es comunista».) Cobbs desliza también que Olga se educó como una burguesita en La Habana y que sus antiguas compañeras de clase la ven ahora como quien tiene delante a «una comunista».

Cobbs recoge también en su informe que Olga habría pasado cinco meses en La Habana en 1960 trabajando como voluntaria para el INRA y que fue contratada después por el MINREX. Ahora, concluye, habría vuelto a los Estados Unidos «transferred». En resumidas cuentas, parece ser que Cobbs, traductora al inglés de La historia me absolverá, lo que resultaba una tapadera espectacular, se ganaba los dólares haciendo buenos perfiles. De sus informes y apuntes se desprende con rotundidad que Olga Finlay trabajaba en Nueva York para el Gobierno revolucionario.

No lo haría mucho más, porque su tiempo en la Gran Manzana tocaba a su fin. Cuando Olga marche a servir a la Revolución en La Habana, habrá que esperar algo más de treinta años hasta que la primera de sus hijas llegue a instalarse en Nueva York, después de haberse fugado a Europa occidental desde la URSS cuando le tocó regresar a Cuba. La segunda, Carola, se establecerá en Manhattan ya en el borde del siglo y el milenio, en 2000, con la revolución todavía viva y odiada.

El 7 de marzo de 1961 los agentes del FBI James J. Conway y Francis I. Lundquist acudieron a interrogar a Enrique Finlay sobre el cheque, el anuncio y las actividades del FPCC. Ambos se presentaron en el apartamento sito en el 35-81, 87th St., Jackson Heights, una pieza de una casa bien proporcionada.

Esos días de principios de marzo suelen ser luminosos y frescos en Nueva York. En esa calle 87, con sus casas de tres plantas de inspiración American Colonial y aire isabelino a ambos lados, los observaría algún cuervo, tal vez una comadreja miró de reojo los zapatos bien lustrados de los agentes. Quique o Nena abrieron la puerta. Aquellos dos tipos venían a hablar de cosas importantes. Pero ninguno de los cuatro sabía aún cuán importantes serían para los Finlay. Para los agentes era una tarea de rutina. Para Enrique Finlay, nieto de Carlos J. Finlay, era un trámite al que le obligaba el compromiso con su linaje, indisoluble del compromiso con Cuba. Un trámite engorroso, naturalmente. Para Olga Finlay, que aparecerá pronto en el apartamento, seguramente avisada por su madre en una breve llamada telefónica, aquella visita era una dentellada del enemigo.

El informe de la reunión es breve y muestra la renuencia de Enrique Finlay a colaborar. Alega que tiene que consultar a su abogado. Al serle requerida la identidad del letrado, Enrique se negó a proporcionarla. Uno lo imagina entre bravucón y cauteloso. El informe añade esto: «Cuando le estábamos explicando a Finlay sus derechos legales, su hija Olga Finlay entró en el apartamento. Venía acompañada de su empleador Ángel Boán, quien trabaja en Prensa Latina, la agencia de noticias cubana». Con esa irrupción acabó el encuentro.

Aconsejado después, Enrique accedió a ser entrevistado por fin. La nueva reunión con los agentes tuvo lugar el 14 de marzo. Quique lo negó prácticamente todo, salvo haber asistido a «entre cinco y diez» reuniones convocadas por el FPCC. Del dinero de Roa, hijo, dijo que se inclinaba a pensar que Santos Buch había mentido y que él daba más credibilidad al testimonio de Robert Taber, quien había declarado en sentido contrario. Admitió, no obstante, que encontrándose en Cuba en enero y febrero de 1960 había oído hablar de que se preparaba la puesta en marcha de un Comité dedicado a favorecer las relaciones de los EEUU y Cuba. También admitió conocer a Raúl Roa, hijo, y a Waldo Frank «desde los años 30 en Cuba». Cuando se le pidió abundar en su relación con los dirigentes del Comité dijo que ya no diría nada más sin estar asistido por un abogado.

Tengo a la vista una fotografía de Enrique Finlay, Nena Saavedra y Olga aterrizando en el aeropuerto de Rancho Boyeros en un vuelo de Pan Am. Tal vez se trate de ese viaje de 1960 al que Enrique se refirió en el interrogatorio. La fotografía lo muestra bajando la escalerilla del avión. Lleva un neceser en la mano. Se ha detenido un instante, apoyado en la barandilla y mira al frente, al grupo que los recibe. Su esposa y su hija lo siguen unos peldaños más arriba, elegantes y felices las dos. Ahora tal vez nos resulte difícil imaginar el entusiasmo de los emigrados que volvían a un país que creían liberado por fin de una tiranía. Saneado. Con un futuro brillante en el que se los invitaba a participar. Ese es el sentimiento que traslucen esos rostros. Y los gestos: la implicación de Olga con otros jóvenes revolucionarios, la carta que Enrique escribió a la Gray Lady, el compromiso, distinto, que él y su cuñado Manolo contrajeron con el nuevo poder revolucionario… Puede también que alguien crea que en la actual situación de las cosas en Cuba, sesenta años después del triunfo de aquella revolución, podremos encontrarnos otra vez ante episodios semejantes: gente bajando del avión con la dicha en el semblante y el neceser lleno de billetes de banco y colonia after shave. Sin embargo, el día que se tomó esa fotografía los Finlay aún no eran los exultantes repatriados que pronto veremos pegando gritos en las páginas del periódico Revolución.

La visita de los agentes y la reunión posterior dejaron a Enrique en una situación incómoda. Tal vez Olga encontró en esa incomodidad la palanca para convencer a sus padres de volver. Los meses siguientes serán trepidantes para ella, no obstante. Olga es contratada por Boán un día de mediados de octubre de 1960, ya el 7 de marzo irrumpe en el apartamento donde interrogan a su padre acompañada del propio Boán, en lo que parece una operación de contrainteligencia. Un año más tarde, entre ires y venires a La Habana acompañando a gente y trayendo misiones, Olga aparece en una fotografía tomada el 16 de mayo de 1961 en la oficina de Prensa Latina en el 580 de la 5th. Av. de Nueva York. Es una fotografía importante en la historia de la agencia fundada por Jorge Massetti, que todavía la tiene a la venta en su portal. No es por gusto: en ella aparece Gabriel García Márquez, el periodista y novelista colombiano. Olga no ocupa un lugar marginal en la foto. De hecho, en ninguna de las fotos públicas de Olga se la ve preterida a los bordes. Tampoco con gesto grave. En muchas sonríe. En alguna ríe con ganas. En la que fue tomada en la oficina de Prensa Latina en Nueva York, aparece en el centro, junto a Ángel Boán, lo que tiene sentido, pues son los anfitriones. Gabriel García Márquez está acuclillado delante de ella. Por cierto, la foto en venta no incluye a Olga en los créditos. En la historia de Prensa Latina, como, por cierto, en la historia del Minrex, y lo veremos pronto, Olga es una nobody. Es nadie. Y escribiendo estas líneas o rastreando antes su itinerario, no puedo resistirme a la tentación de pensar que soy el único al que interesa esta revolucionaria. ¡Así de curiosos somos los contrarrevolucionarios, dirás tú!

Quiero hacer preguntas sobre Olga, pero entre los protagonistas de esta historia ya apenas queda a quiénes formularlas o a quienes resulta prudente hacerlas. En ausencia de los fundadores, interrogo a los documentos. También a veces llamo a los hijos de los personajes, cuando tengo la suerte de tenerlos al alcance de whatsapp. Hablo, naturalmente, con los hijos de Olga. Pero también busco su silueta elusiva llamando a otros que descienden de quienes la trataron. Hablo, por ejemplo, con Jorge Massetti, hijo, que vive en París con su esposa Ileana de la Guardia, hija de Tony, otro entusiasta, un fusilado. A Jorge no le suena el nombre de Olga Finlay en el recuerdo del entorno de su padre en Prensa Latina, la empresa que fue el primer compromiso contable de Olga con la propaganda revolucionaria.

Me comunico también con Santo Domingo, y esta es una comunicación en la que me pongo más delicado. Allá vive Marianela Boán, la hija de Ángel, cuya cercanía con Olga me hace pensar que entre ellos había cabriolas de otras revoluciones. Marianela es una leyenda de la danza contemporánea en Cuba. La compañía DanzAbierta que fundó en 1988 revolucionó la danza contemporánea cubana. De su padre Ángel, Marianela guarda recuerdos acotados en los pocos años que convivieron. Todo el mundo tiene una historia, pero la de Ángel Boán fue breve y fue luminosa. Ángel, como los Finlay, se había exiliado de Cuba en los años de Batista. Pero no contento con ser solo antibatistiano, también mantuvo una polémica con Fidel Castro en 1955 acerca de la estrategia revolucionaria. Dos fueron los artículos en los que retó al joven líder en el que nadie veía al futuro mandamás. Aparecieron en la revista Bohemia con los títulos «Fidel, no le hagas un servicio a Batista» y«Servimos a Cuba los que evitamos una guerra inútil» los días 13 y 27 de noviembre de 1955. Fidel le respondió, en la misma revista, con otra pieza igualmente inflamada: «Sirvo a Cuba. Los que no tienen el valor de sacrificarse».

La polémica entre el periodista valiente y el que sería Comandante en Jefe del Ejército Rebelde no impidió que Boán fuera una pieza principalísima del periodismo de los primeros años de la Revolución. La responsabilidad sobre la oficina de Prensa Latina en Nueva York, una herramienta clave de la hidra de la propaganda revolucionaria, da fe de ello. Arrastrado por el oficio y la historia vertiginosa de aquellos años, Ángel Boán perdió la vida en Argelia en un accidente de tráfico ocurrido el 18 de julio de 1963, cuando acompañaba a Ernesto Guevara, el revolucionario argentino que pasó a la historia con el nick de «Che».

Pregunto a Marianela Boán qué recuerda de esos años y, sobre todo, si le suena la Olga Finlay que tan pegada estuvo siempre a su padre aquellos meses. «En el 1961 tenía 7 años y no tengo información clara de papi en esa etapa», me informa Marianela. Y añade para zanjar la cuestión: «Tampoco sé nada de Olga Finlay. En esa época él estaba casado con mi mamá y nosotros vivimos con él en Washington y NY por un tiempo».

Olga Finlay abandona los Estados Unidos en un barco que llega al puerto de La Habana el 22 de junio de 1961. Viajó con sus padres, Enrique y Nena, y con Ángel Boán, su jefe. Todo fue muy rápido en esos meses. La velocidad de las revoluciones es de muchas revoluciones. Huracán sobre el azúcar, tituló su alegato Sartre, uno de los firmantes del llamamiento pagado al New York Times.

La aventura americana de Olga, que duró algo más de diez años, tocaba a su fin. Aunque eso es un decir.

***

(Playlist #6: El Son de la alfabetización, de Carlos Puebla). El 23 de junio de 1961 el periódico Revolución trajo una crónica a cuatro columnas de la llegada del barco Covadonga al puerto de La Habana cargado de «repatriados», es decir, de cubanos que volvían a la Cuba revolucionaria después de su exilio en los EEUU. «Repatriados» se los llamaba, sí, como a los emigrados cubanos de los últimos años que ponen pie civil en la isla de Cuba para heredar o comprar el porvenir a trozos. Incluso en las entradas de su glosario más blanco, la historia de Cuba de este último medio siglo largo es redonda como una pelota de baseball y su piel está igualmente herida y a la vez unida por costuras y costurones.

La crónica en Revolución la firma Vicente Cubillas. Las fotos son de Liborio. Se trata del mismo Cubillas que seis años atrás había escrito en Bohemia una breve crónica del encuentro de Fidel Castro con los exiliados en Nueva York. En ella Cubillas cuenta que los distintos grupos de emigrados «se unieron en sólido bloque por vez primera para ofrecer el más concurrido y animado acto escenificado en la ciudad del Hudson contra el gobierno del general Batista». Fidel, amnistiado y preparando su regreso insurgente a Cuba, había ido a pedir dinero y apoyos políticos a los exiliados. Al final del acto, según Cubillas, «se dejó oír una grabación de un discurso de Eddy Chibás, el inolvidable líder ortodoxo, que la concurrencia escuchó reverentemente puesta en pie». ¿Cómo saber si los Finlay asistieron aquella tarde al mitin en el Palm Garden, en la calle 52 y la 8va avenida? ¿Fue ese el día en que los sedujo definitivamente Fidel? Un Palm Garden, por cierto, que no cabe confundir con el Palm Court en el que la profiler Cobb tomaría el té con la joven Olga Finlay, aunque ambos escenarios se inspiraran en las tropicalísimas palmas.

En la crónica flamígera de Revolución, el arribo de la familia Finlay es la pólvora más ardiente. Imagínense aquellas semanas y meses, la desbandada. La Habana se vaciaba de mucha gente elegante, de gente notable, y ver llegar a los Finlay, elegantísimos y notabilísimos ellos con el linaje que portaban en la sangre, era una alegría en el capítulo del AgitProp. Entiéndase, pues, el entusiasmo del croniqueur: Y permítanme citar aquí en extenso, porque esa es la prosa periodística de la revolución naciente, la semilla de la que crecerá el árbol torcido después. Querría hacerle un Fisking a esta prosa infantil, pero me abstengo. Es 1961 y dice así:

«Olguita Finlay no veía llegar la hora de estar en Cuba.

—Me pesaba la lentitud del Covadonga —nos dice la bisnieta del ilustre sabio cubano Carlos J. Finlay. Hubiera querido calzarme las botas de las siete leguas para verme en mi patria en un abrir y cerrar de ojos.

La simpática cubanita, residente por diez años en Nueva York y empleada en las oficinas de Prensa Latina en la Babel hasta fecha reciente, ha regresado acompañada por sus padres, Enrique Finlay y Nena Saavedra.

—La situación era insoportable para nosotros allá —nos dice. Mi padre y yo trabajabamos con el Comité de Trato Justo para Cuba y estábamos “marcados” para el FBI, la CIA y cuanto esbirro oficialista hay por allá. Se repitieron las visitas de los polizontes (sic) a nuestra casa con gestos y frases amenazadores y comprendimos que había que poner tierra de por medio.

Los Finlay forman parte del contingente de 160 repatriados cubanos que arribaron ayer a La Habana a bordo del vapor español Covadonga desde Nueva York después de sacudirse el polvo de las aceras de Manhattan, envenenado por la saña imperialista.

El semaforista del Morro fue seguramente el primero que escuchó los gritos jubilosos de estos compatriotas que vuelven a su tierra por propia voluntad, hastiados de tanta podredumbre social y de tanto gusano despreciable cobijados bajo los pliegues de la túnica de la Estatua de la Libertad.»

***

Permanezcamos aún un instante en Revolución, el diario inflamado. Hay una foto de familia en el muelle. Nena y Enrique sonrientes y Olga felicísima, el mentón en vía de buscar trampolín o apoyo en el hombro de Ángel Boán. Dice su pie: «La familia Finlay luciendo sus alegres banderitas cubanas prendidas al pecho saludan con sonrisas el regreso a la Patria. Enrique es nieto del ilustre sabio cubano descubridor de la transmisión de la fiebre amarilla por el mosquito. Su hija Olguita, colaboradora del Comité Pro Trato Justo para Cuba, fue amenazada por el FBI. Con ellos, el compañero Ángel Boán, de Prensa Latina».

«La transmisión de la fiebre», dice el diario saludando a los repatriados que vuelven a la patria con el pecho agitado de puro alborozo. Es tremendo y es obsceno, sobre todo si se piensa que ese barco pasó a la historia de la Revolución por el siguiente viaje que emprendió por las aguas de la historia de Cuba, por el día siniestro en que el vapor Covadonga zarpó de La Habana en septiembre de 1961, tres meses después de descargar a los Finlay, llevando en el puente y el vientre a 131 sacerdotes expulsados por el nuevo régimen. El vientre: ¡no crean que exagero, porque tratándose de lo que tratamos se me aparezcan Job y su ballena! Un testimonio: «El capitán del barco, que era todo un caballero… nos dio una frazada a cada uno para que durmiéramos en las bodegas», contó años después Monseñor Agustín Román, uno de los renuentes católicos que subieron al Covadonga.

***

(Playlist #7: ¿Dónde estabas tú?, por Benny Moré). Eran semanas apretadas de sucesos, ya lo vimos. Arrastrada por el remolino de la historia, toda aquella gente se movía, o era movida, a muchas, variables, revoluciones por minuto, como los discos de Manolo Saavedra. Menos de dos meses después de que el barco que trajo a los Finlay de los EEUU echara el ancla en la bahía de La Habana, en la Europa donde se dibujaba otra vez la frontera de la libertad, como trazada por una uña o una bayoneta sobre el mapa del continente, se produjo el acontecimiento más plástico, aunque fuera de piedra y cemento, de la historia de esa segregación: en la noche del 13 de agosto de 1961 fue levantado el Muro de Berlín. Ese mismo día, por cierto, Fidel Castro también celebró sus 35 años de nacido.

Olga, como hemos visto, no mentía en cuanto a que estaba «marcada». Lo que no podía prever era el curso que la naturaleza de la expresión «esbirros oficialistas» iba a correr en el siguiente medio siglo cubano. Funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) esperaban en el muelle a «estos cubanos que se han visto obligados a escapar de las garras del Imperio», añadía Revolución. Los Finlay que decidieron volver no quedaron desamparados, ciertamente, y encontraron abrigo y hogar en una bonita residencia en la calle Línea habanera, no lejos del mar que le protesta al malecón. Una casa espaciosa, con fachada de piedra y un seto que la protege de la curiosidad del transeúnte. Creo recordar que antes perteneció a un médico, aunque esto parece un supremo alarde de circularidad.

Olga comenzó a trabajar enseguida en el despacho de Raúl Roa, padre, el Ministro de Exteriores. En cierto modo, como que ya desde Nueva York Olga viajaba a Cuba a recibir instrucciones del viceministro Fernández Font, al volver dio continuidad a su trabajo para el aparato de promoción política de la Revolución en el exterior. El Ministro Roa, su nuevo jefe, era el padre de quien le habría dado el cheque al Fair Play for Cuba Committee, de modo que allí todo quedaba en familia. ¡Y se formaban otras! Fue en el despacho de Roa, según me cuenta Cristina Martínez Finlay, donde su madre Olga conoció pronto a Cecilio Martínez, un joven también repatriado a Cuba después de su exilio contra Batista. Se casarían unas semanas después y el Ministro ofició como testigo del enlace. Algo natural, pues, al decir de Cristina: «¡Él fue el matchmaker!» Cecilio volvía de México y según su Hoja de Servicios en el archivo del MINREX, a la que volveremos enseguida, entre 1959 y 1960, antes de entrar al servicio diplomático, fue «Instructor político» en el Ejército Rebelde e «Interventor» en el canal 12 de la televisión. Una gran metáfora de lo que venía para Cuba fue esa intervención, por cierto. El Canal 12, con oficina y estudio en el Hotel Havana Hilton, fue el primer canal que emitió programación en color en la isla. Y en buena parte del mundo también. Inaugurado el 19 de marzo de 1958 por el magnate de la televisión cubana Gaspar Pumarejo, su vida fue breve. Un suspiro, apenas. La «intervención» revolucionaria llevó al Canal 12, primero, a emitir en blanco y negro, y, después, a fundir a negro y desaparecer.

***

Los Finlay vuelven de Nueva York en junio de 1961. Han vivido unos doce años en la Gran Manzana. Para Olga, la mitad de su vida. La mitad adulta. Eran tiempos de efervescencia revolucionaria para quienes los vivieran en Nueva York: el FPCC había pegado un buen golpe y sembrado un árbol podrido del que caerían frutas maduras durante décadas. Las «One Thousand Fearful Words for Fidel Castro» de Lawrence Ferlinghetti, la izquierda bailándole la conga a la alternativa cubana, a tiro de piedra ya la Crisis de Octubre y Bahía de Cochinos con los que Cuba se adueñaría de la centralidad que anhelaba, los libros de Waldo Frank, Wright Mills o Sartre… La revolución construía discurso sobre el que cimentarse y había un montón de gente echando paletadas de hormigón a ese zócalo. Es un momento de un horror, pero también de una belleza tremenda el de ese passage encontrado: unos se van y otros vuelven. El país está a punto de partirse en dos. Bueno, partido está ya. Aunque partido (político) viene enseguida uno solo, unificado, único: «Elecciones, ¿para qué?», clamó el pueblo con mariposas en la barriga. También el periódico Revolución, fundido con el Hoy, será pronto un Granma que se llenará de zafras y gusanos, países hermanos y amenazas imperialistas. La Revolución es síntesis. Es reducción. De ahí a la escasez no hay más que un paso.

Es fácil ver todo esto desde el mirador del presente, ya te dije. Sobre todo, pasado tanto tiempo. Sabiendo ya a lo que huele la Revolución, llenas las narinas del hedor de su historia podrida. El Cayo Cruz de su heroísmo de machitos y su sacrificio estéril. Toda la bullshit de su excepcionalidad. Pero no te embales: saberlo entonces era saber demasiado o saber tomando el atajo del Reader’s Digest. Quique y Olga no tomaban esos atajos. Iban por el camino recto de la historia de las décadas que les tocó vivir.

Déjame adelantarte algo, que te podrás estar mareando entre tantos entusiastas de aquella Revolución y su crónica social en clave de literatura de la Guerra Fría. Muchos años después, una noche de los primeros noventa, Carola y yo estábamos sentados en el murito de la casa contigua a la de los Finlay devueltos de Nueva York. La Habana estaba revuelta y había gente merodeando en torno al edificio de la entonces aún Oficina de Intereses de los EEUU, a trescientos metros de aquella casa. Nosotros acariciábamos la posibilidad de engancharnos a esa gente. Y escapar de Cuba. Olga y Enrique, en ese orden, habían muerto muy pocos años atrás. Unos camiones subieron a toda prisa y circulando en contra dirección por la calle L. De ellos se apearon unos hombres armados de palos y barras de hierro corrugado, cabillas, y corrieron en todas direcciones. Media docena lo hicieron hacia nosotros. «Ustedes, ¿qué hacen aquí?», preguntaron blandiendo sus porras paramilitares. «Na, cogiendo fresco, porque vivimos por aquí», dijimos con toda la insolencia que nos dejaba el miedo. «¡La calle es de los revolucionarios!», gritaron los bárbaros. Y nosotros nos replegamos hacia el interior de la casa, la misma casa a la que volvieron los Finlay que huían de los «esbirros» de Nueva York. Si esa gente quería la calle, y tenía ganas de arañar y golpear por ella, que se la quedara.

En los mismos días de aquella temporada en el infierno, el poeta Ramón Fernández Larrea escribió cerca de aquella casa un poema que siempre me gustó mucho: Nunca canté en Broadway («nunca llegues tarde a las revoluciones / habrán repartido los cariños / y tendrás que marcar en la penosa larga fila / con el traje arrugado y una corbata»). Esa otra calle, precisamente, la Broadway que atraviesa otra isla y junto a la que ha vivido durante los últimos veinte años, la haría suya Carola Martínez Finlay desde que llegó a Nueva York en el alba del nuevo siglo. De modo que, bien mirado, sí, las calles son de los revolucionarios.

***

No es difícil imaginar el entusiasmo de la joven Olga devuelta a Cuba. De vuelta en Cuba. Su colaboración con el Ministerio cobra ahora una dimensión mayor. Trabaja en el despacho del Ministro, pero también baja al fango del trabajo de campo. La vemos asomar como recepcionista de otros curiosos por filtrar. Asoma, por ejemplo, en la crónica del viaje a Cuba que hizo otra activista de signo distinto al de los afroamericanos del FPCC. Concretamente, en el relato de Dorothy Day, electrón libre de raíz anarquista que después mudó a un catolicismo radical, quien hizo su peregrinaje a la Cuba recién parida por la historia y refiere haberse reunido con Olga Finlay cuando acudió a solicitar las credenciales al Minrex. De Olga y el resto de la comisión de bienvenida, Day dice de manera nada ambigua que desempeñaba una función de filtro, dado su conocimiento del simpatizante norteamericano tipo: «Me hicieron preguntas sobre los Estados Unidos… pero preguntaron con más ganas sobre lo que yo deseaba ver en Cuba», cuenta en «On Pilgrimage In Cuba, Part II», unas notas de viaje que publicó en The Catholic Worker en octubre de 1962.

Pero Olga Finlay no trabajaría mucho tiempo en el despacho del ministro Raúl Roa. Pero el joven matrimonio de «repatriados», en el que Olga era, ella sí, jovencísima, y Cecilio, nacido 12 años antes, lo era algo menos, no tardó mucho en hacer las maletas de nuevo y partir a Estocolmo, donde a Cecilio se le había encargado la Embajada cubana ante el Reino de Suecia. Viajaron con la pequeña Carola, su primera hija, dando pataditas en el vuelo largo con escala probablemente en Barajas, etapa obligada de la aviación comercial que unía en aquellos años a Cuba con el mundo ubicado en el lado más soleado del Muro de Berlín. Olga dio a luz a otras tres criaturas en Estocolmo.

Enrique Finlay, el nieto del Sabio, viajó con ellos. La huella de su carrera profesional se difumina tras pasar unos años en la capital sueca junto a su mujer y su hija. De hecho, tampoco en ella hay demasiado rastro. Parece haber desempeñado el cargo de Cónsul en Dinamarca, aunque también en su caso, como en el de Olga, el archivo del Minrex, cuyas puertas me ha entreabierto estas semanas con gran amabilidad Marlenis Pozo, especialista en gestión documental, es parco. De hecho, ni en el archivo ni en la memoria de muchos de los supervivientes de aquellos años existe Enrique.

Todavía en Suecia, alguna referencia lo sitúa, no obstante, en la estela de sus actividades relacionadas con los norteamericanos del Fair Play for Cuba Committee. Así, hay testimonios de su relación con el activista del Black Power Robert F. Williams, quien organizó algunos actos del Comité en Nueva York y de quien Carlos Moore refiere que habría enviado una carta al ministro Raúl Roa pidiendo la intervención de tropas cubanas en el sur de los EEUU «para liberar del Ku Klux Klan a los negros». Williams, como algunos otros líderes o «soldados» afroamericanos acabó autoexiliado en Cuba. En su caso, llegó a la isla en 1961, aunque ya lo vimos visitándola de la mano de Olga en julio de 1960. Establecido en Cuba, su relación con la alta e incluso la mediana jerarquía revolucionaria parece haberse podrido muy rápido, de modo que acabó en la cubanísima situación de vérselas y deseárselas para obtener un permiso de salida de la isla. Según refiere Ronald J. Stephens en «Praise the Lord and pass the ammunition: Robert J. William’s Crusade for Justice on Behalf of Twenty-two Million African Americans as a Cuban Exile» fue precisamente Enrique Finlay, «un cubano… al que Williams conocía del FPCC en Nueva York», quien, ya desde Estocolmo, le arregló al activista afroamericano una vía de escape a través de China.

Nada más arrojan de Enrique Finlay los archivos. Su centralidad en la hilera de cinco era una ilusión óptica. No volveremos a molestarlo en la ladera por la que este relato se desliza ya hacia su final en una esquina del barrio San Isidro, en La Habana, donde Carola Martínez Finlay, la niña que vio por primera vez la nieve en Suecia en el invierno de 1964, la tataranieta del Sabio, se plantó en una esquina de la calle Damas a contemplar con repugnancia el acto de repudio que el Estado cubano dedicaba a Luis Manuel Otero Alcántara, un hombre de quien, curiosamente, si algo no se conoce es que alguna vez se haya hecho el sueco.

***

(Playlist #8: Jag Var Så Kär, de Agnetha Fältskog). En Mapa dibujado por un espía, uno de sus libros póstumos, Guillermo Cabrera Infante refiere el viaje que hizo a una reunión que convocó en Madrid a los responsables de las embajadas cubanas en Europa occidental. A ese viaje también estaba llamado el responsable de la Embajada de Cuba en Estocolmo, como es natural, quien acudió acompañado de su mujer. De que los tres coincidieron en Madrid en esos días de invierno da fe el registro que la CIA llevaba de los funcionarios cubanos que arribaban al aeropuerto de Barajas. Ya había dicho Cabrera Infante que era reunión grande y, en efecto, un reporte de la CIA dio cuenta del desfile de embajadores cubanos por los pasillos del aeropuerto de la capital española entre los días 4 y 7 de febrero de 1965. Los primeros en el recuento son los diplomáticos llegados en un vuelo procedente de Bruselas: «Cecilio Martínez, Min(ister) Stockholm, and wife Olga Finlay Saavedra». El siguiente es «Guillermo Cabrera Infante, Acting Charge Brussels». La memoria familiar de los Finlay recoge que Guillermo había confiado a Olga y a Cecilio, con quienes mantenía relaciones de afecto, su disgusto con el camino que estaba tomando el proceso revolucionario y la situación de acoso que padecía en la Embajada de Bruselas, un jalón más en el camino que lo llevaría más tarde, y después del viaje a enterrar a su madre que narra precisamente en ese libro, a renunciar a regresar a La Habana y permanecer en Europa, donde acabaría convirtiéndose en un icono de la cultura contrarrevolucionaria.

La familia Finlay volvió a La Habana a finales de los años sesenta, cuando a la Revolución ya le habían crecido los dientes. Corrían tiempos complejos en el Minrex, cuyos funcionarios eran sospechosos de aburguesamiento y muchos de ellos enviados a destinos dentro del país, donde se familiarizaran con la realidad de los a un tiempo beneficiarios y víctimas de la buena nueva. Una parte de la Hoja de servicio de Cecilio Martínez que obtengo en el archivo del ministerio hace constar que, y copio la lista a partir del año en que inicia la colaboración con ese ente, desempeñó las siguientes responsabilidades y labores:

«1960-1961: Emba Cuba China, I Secretario

1961-1962: MINREX, J. Dpto. EEUU y Canadá

1962-1964: MINREX, Director de EEUU y Canadá

1964-1968: Emba Cuba Suecia, Enc. Negocios con rango de Ministro

1968-1970: MINREX, Comisión de Servicio en la Agricultura.

1970-1972: J. Dpto. en la Dirección de América

1972-1973: Microbrigada.»

Antes de esta lista, el redactor del informe elogió de otra manera las labores del diplomático, lo llevó a «la concreta», a la experiencia que el Gobierno revolucionario exigió de sus soldados armados con el syllabus «No Alineado» y el Rolex de uniforme: «Participó en forma permanente en las zafras de 1969 y 1970. Permaneció un año en la microbrigada del MINREX. Ha realizado otras tareas productivas».

A finales de los años sesenta la Revolución se iba convirtiendo ya definitiva y clamorosamente en una pesadilla autoritaria y no puedo saber qué fue de los sueños de Olga Finlay. Tampoco lo saben con certeza algunos de sus hijos, a quienes pregunto. No se apeó de la Revolución en modo alguno, no obstante. De la capital sueca, Olga y Cecilio volvieron con Carola y las tres criaturas a las que ella dio a luz en una clínica del barrio de Danderyd, en el norte de Estocolmo, el mismo donde radicaba y se levanta aún la Embajada de la República de Cuba. Trajeron también un coche, que compraron grande para una familia grande: un Volvo estupendo de color azul celeste. Un 122S Wagon, el modelo del 67; uno de esos que los cubanos llaman «pisicorre». Era un carro algo estrambótico en la Cuba a la que ya apenas llegaban vehículos nuevos desde 1960. Una joya, ciertamente. Muchos años después, en La Habana del Período Especial, la familia le vendió el coche a un tipo que trabajaba en la oficina de la Volvo. Una hermosa pieza de coleccionismo. Se lo vio tiempo después rodando por el barrio del Vedado, pero «el rastro del Volvo se perdió hace 22 años», me informaron los hijos varones de Olga.

El menor de ellos lo hizo desde La Habana, donde murió el 22 de octubre de este año, cuando ya yo terminaba de escribir estas páginas que ahora dedico a su memoria. Él, Camilo Martínez Finlay, por cierto, debió a un accidente con otro coche hermoso y potente, un Mercedes-Benz que se estrelló contra una palma en la avenida de Rancho Boyeros, una minusvalía que no le impidió convertirse en una referencia de la hostelería privada en La Habana de estas dos últimas décadas. Un reportaje de ESPN, el canal de televisión norteamericano dedicado a los deportes, lo describía en septiembre de 2016 como un exitoso empresario. Le elogiaba también ESPN que el alojamiento y el bar que regentó hasta su muerte eran los únicos perfectamente adaptados en toda la ciudad para huéspedes con minusvalías severas provocadas por lesiones de médula espinal como la que padecía.