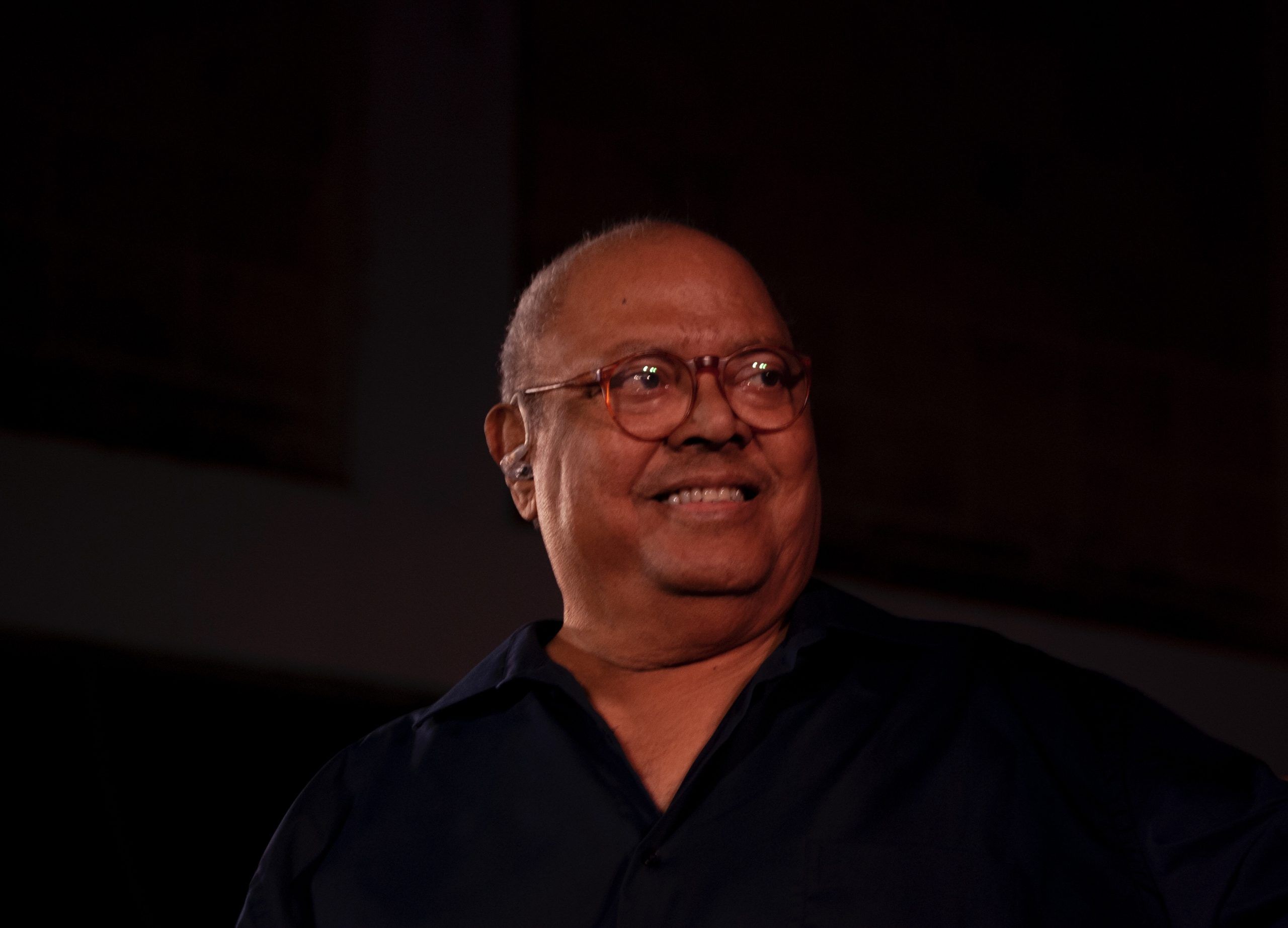

Esta mañana salí a caminar por Nueva York con una banda sonora apropiada para un día luctuoso como hoy: Pablo Milanés. Qué mejor homenaje al artista que acaba de morir en Madrid y que marcó a más de una generación de cubanos. La ironía es que, cuando niño, la música de Pablo Milanés —y de los demás integrantes de la Nueva Trova— estaba circunscrita también a los días luctuosos, junto a las fechas patrias, los aniversarios del 26 de julio, del desembarco del Granma, los Comité de Defensa de la Revolución, el triunfo de la Revolución.

Mi abuelo decía que la Nueva Trova era un instrumento de la Revolución para tener al pueblo adormilado, para acallar a la verdadera trova, la de Sindo Garay. Según mis padres, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez eran simplemente cantantes políticos. Ellos aún estaban atados a la música de los años que la Revolución borró: Olga Guillot, Celia Cruz, La Lupe.

Mis primos, que eran jóvenes cuando Pablo y Silvio se convirtieron en la banda sonora de la Revolución, estaban más bien detrás de la música prohibida: cada día entraba un nuevo cantante o grupo a la lista. Recuerdo que en su casa escuchaban los discos de los Beatles con las ventanas cerradas.

En mi temprana adolescencia fui a un concierto de Silvio en la pequeña sala de la Biblioteca Nacional. A Pablo nunca lo vi en vivo en Cuba, creo. Me viene ahora a la memoria un debate sobre Silvio y Pablo que se inició en una clase en el Instituto Superior de Arte. Era la década de los ochenta. Quién tenía más talento, quién era más honesto (Silvio acababa de cantar en los 15 de la hija de un general de las Fuerzas Armadas).

A salida de clase, el profesor, Rine Leal, quien era a su vez el tutor de mi tesis, me dijo que él se quedaba con Pablo, siempre. Cuando fuimos a su casa en la azotea de un edificio en el Vedado me aclaró el porqué de su elección: Pablo había estado preso en uno de los campos de concentración de Cuba en los años sesenta. «Al final todos son víctimas, todos somos víctimas», recuerdo que me dijo.

Ahora, la muerte de Pablo ha despertado una batalla en redes sociales; como si se tratase de dos partidos: los que pertenecen al de Pablo y los que no. Esas batallas nos gustan mucho: los que están a favor de Trump o en su contra; los que son groupies de Ana de Armas y los que no ven en ella ni una pizca de talento.

Zoé Valdés escribió, en su artículo «Pablo… y Silvio», que ambos artistas le fueron cercanos por «ausencia de elección»; o sea: «No había nada más. Nos prohibieron a los artistas de antes de 1959, también a los artistas extranjeros de habla inglesa (el problema no era solo que algunos géneros musicales molestaban, también el idioma inglés fue considerado “idioma del enemigo”). La “vieja trova” fue amargamente tildada de decadente, como el resto de la música tradicional cubana, entonces surgió la Nueva Trova con un plan detrás que, aunque revindicaba a su manera a los patriarcas de la “vieja trova” hicieron [sic] lo posible por teñir de profundos tintes políticos inclusive los temas de amor más profundamente líricos».

Jesús Rosado va más lejos. Ha confesado: «sin remordimientos, que la Nueva Trova, al margen de su estética renovadora, es, para mí, un proyecto ideológicamente nazi. Recurso sofisticado en función de la opresora e indetenible autocracia tropical».

Llevo más de dos décadas de estudios sobre el nazismo, y cada vez más me impresiona cómo la Revolución cubana se ha inspirado, desde sus orígenes, en la ideología de Adolfo Hitler. Léanse La historia me absolverá, y ya me dirán si ven algún paralelo con Mein Kampf, también escrito en la cárcel. Uno pedía la pureza de las ideas; el otro, la pureza de la raza aria. El primero en llamar «gusano» y «escoria» a los desafectos fue Hitler. A los judíos, antes de ser desterrados de su país, Alemania, les hacían la temible Vermögens-Erklärun [«declaración de activos»]. Si algo faltaba, si algo se rompía antes de irse, les podían negar la salida. ¿Recuerdan los inventarios que hacían a los «gusanos» en Cuba? Los judíos, cuando se iban, eran agredidos por sus vecinos en mítines de repudio a la salida de sus casas: los escupían, les gritaban «escoria»… «¡Qué se vayan!», era un titular en los periódicos.

Se escribieron canciones que se hicieron himnos en la era nazi. Canciones nostálgicas sobre la gran Alemania. Hubo un actor que «no pudo» negarse a actuar en el filme más antisemita y popular de la Alemania nazi: Jud Suss (1940). Ferdinand Marian fue el elegido como protagonista quizás en contra de su voluntad. Goebbels lo vio interpretar a Otelo en Berlín y pensó que era el artista ideal para representar al «malo» de la película: el judío. Al final, Marian fue una víctima más, tal como lo refleja la película Jew Suss: Rise and Fall (2010), de Oskar Roehler.

Fue durante el juicio contra el nazi Adolf Eichmann que la gran Hannah Arendt —quien cubrió el proceso para The New Yorker en 1961— definió el término «la banalidad del mal» («the banality of evil»). Eichmann, secuestrado por el Mossad en Argentina y llevado a juicio en Jerusalén, «había realizado actos malvados sin malas intenciones». Y: «Nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo debido a su incapacidad de pensar desde el punto de vista de otra persona».

En 2015, al finalizar la investigación para mi novela La niña alemana, fui a Berlín a reunirme con una amiga editora. Mientras recorríamos las calles de las dos Berlines, la del Este (de la era soviética) y la del Oeste, me dijo que lo que más le había impresionado de mi novela era descubrir el daño que seguía haciendo Hitler. Cómo su ideología servía aún de inspiración a los dictadores. Me dijo además que, tristemente, donde más proliferan los grupos neonazis es en la zona de Alemania que estuvo ocupada por los soviéticos. «Hitler estuvo solo siete años en el poder; los soviéticos, 40: eso te daña el ADN», dijo.

Y nosotros llevamos más de seis décadas. ¿Cuántos siglos necesitaremos para limpiar nuestro código genético?, pienso, mientras sigo escuchando las canciones de Pablo. Ahora, en mi playlist de Spotify, escucho «Yo me quedo», el himno contra los «marielitos», aquellos 125 mil cubanos que huyeron de la isla durante la primavera de 1980 y que fueron víctimas de los más atroces actos de repudio. Pablo inicia la canción con varias preguntas: «¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquina haz de pararte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte?».

Hoy, mientras le decimos adiós a Pablo Milanés, quiero dar gracias por haber crecido en Cuba, por haber podido salir a tiempo, por haber creado a mi familia lo más lejos posible del mal. Y como Pablo, prefiero quedarme aquí: «con todas esas cosas pequeñas, silenciosas».

Con esas yo me quedo.

Impresionante!!

Mucho se ha estado comentando a raíz del fallecimiento de Pablo Milanes.

Me llamó la atención un caso donde alguien lo calificó de «tibio», en clara referencia, por una parte, a sus loas al castrato y por otra, a algunos pronunciamientos (casi en la recta final de su vida y desde el exterior) de desaprobación al régimen.

Con todo, diré con el Eclesiastés «nada nuevo debajo del sol». No hay que olvidar, ya que sa ha hablado de Hitler, que la música de Richard Wagner estuvo muy ligada al nazismo y que Hugo Boss confeccionaba los elegantes uniformes de la oficialidad y las tropas del Tercer Reich e Igor Stravinsky fue uno de los grandes simpatizantes de Mussolini.

Al parecer Pablo aprendió muy bien aquella infamia dirigida a los artistas e intelectuales cubanos «dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada».

Claro que no todos los artistas, escritores e intelectuales se han dejado manipular por el poder. Pudiéramos citar honrosos ejemplos. Pero eso queda para otro día.

En el ’80 tenía 16 años y recuerdo bien la barbarie y la maledicencia. En los inicios acompañé a mi hermana mayor a una marcha en la que casi me fajo con un tipo y regresé puesto y convidado y le advertí a todo el mundo que no contaran conmigo para nada semejante. Por lo menos me quedo tranquilo de que jamás participé en la hediondez. Yo era un joven trastocado, mi hermana mediana decía que era un «pre-delincuente», cosa que me daba mucha gracia y rabia y satisfacción. Ella me adora realmente. Algún día escribiré sobre mi error trágico en el ’80. Ah, «la banalidad del mal», «actos malvados sin malas intenciones»; la psicopatía era manifiesta y en los últimos años tan evidente que resultaría infantil demostrar lo contrario; aunque intelectuales y artistas se desgasten en eufemismos y justificaciones desde «palabras a los intelectuales» y la nefasta «dentro de la revolución…»; el siempre «voló el Puente».

Cuán ilustrativo tu análisis con la ideología y praxis hitleriana. La historia de los últimos 60 años de este país es asquerosa. Es bueno que la histórica quedé bien escrita.

Desde la secundaria pacté con el rock y nos prohibíamos hasta escuchar música cubana. Después sucumbí ante la nueva trova y Silvio (ya lo habia visto cuando niño en mi barrio), se apoderó de mí; también Pablo.

Hoy sigo con el rock y sobre todo la música clásica (me venía también de niño) y la ópera; no escucho otra cosa.

Un gran escritor sobre un tema difícil y complejo. No siempre hay respuestas fáciles.

Que ganas de promocionar una novela!

Si, el paradigma de Hannah Arendt puede ayudar a entender la actitud de muchos cubanos. Ella recibió duras críticas a raiz del artículo. He tratado, sin éxito, de explicarme por qué algunos cubanos aún defienden la llamada revolución cubana. Disonancia cognitiva, síndrome de Estocolmo. banalidad del mal y el alcance brutal y omnímodo de la propaganda totalitaria. Me imagino que una mezcla de todos, aunado a que no se ha producido una alternativa viable a nivel mundial (sólo en los países escandinavos). Esto último también ha sido usado por la propaganda. En el caso de Pablo, nunca sabremos completamente que contribuyó a su adhesión innegable a esa monstruosidad y su contribución a la exportación del mito que todavía hace estragos en la nación cubana.

Soy de los que separo la obra de arte del artista que la hace. La obra podemos valorarla, estimarla y hasta amarla, sin tener en cuenta al ser humano que la hizo. Aunque esto pueda parecer un presupuesto extraño, no lo es y tenerlo en cuenta es lo que nos convierte en seres analíticos.

Crecí escuchando musa música, prohibida y no, admiré los temas de la NT que hablaban de amor, pero deseché los propagandísticos. Siempre, desde niño tuve una posición de rechazo hacia “aquello”, con 5 años lloré por no irme del país con una prima de mi madre, pero el “fidelismo” materno me lo impidió.

Quienes me conocen de cualquier época saben de mi “gusanancia” total y mi rechazo y desprecio hacia todo lo que lleve la marca de “izquierda”, que es la manera más políticamente correcta de tratar de disfrazar las ideas socialistas y comunistas.

Es por ende, que no puedo sentir empatía alguna ante el fallecimiento de Pablo Milanés, sus liviandad de palabras de supuestas denuncias al régimen que defendió, del que fue vocero, propagador y contaminador de sus ideas no le restan ni un ápice de culpa ante tanta cobardía y complicidad.

Muchas cuartillas se podrán emborronar tanto sus plañideras para enaltecerlo, hasta de las orillas de Miami, como los que le deseemos el círculo infernal dantesco más profundo y caluroso.

Al hombre se le juzga por sus actos hacia los demás y en este acapite el que prefería hundirse en el mar saca un sobresaliente.

Excelente crónica . Una reflexión profunda que trasciende la admiración por Pablo y alerta sobre el riesgo de la intransigencia

Mandy muy emocionante tu forma de ver lo que hoy nos hace sentir de lo bien de la

Perdona de Pablo milanés , realmente son muchas cosas que podemos llegar a comentar sobre el

Hoy y mañana de cualquier artista o figura pública que se vaya al

Más allá , no quiero poner mi comentario personal sobre un tema tan pero tan polémico de hoy con su partida , pero para fue un mal

Cubano que pudo hacer mucho por su pueblo con sus canciones pero fue capaz de cantar a la dictadura de Pinochet , pero mortalizar al dictador de los cubanos , muy triste , para ti y familia mi afecto y cariño siempre

Gracias Mandi por recordarnos la canción contra los que se iban. Un momento de bajeza para el difunto. Que Osiris lo perdone.

Acertado Armando. Las canciones de Pablo como las de Silvio sirvieron además para volcar toda una juventud latinoamericana a favor de la Cuba revolucionaria y luego estalinista. No tuvo Fidel Castro mejor propagandistas. Pablo and Silvio son, para mi “very guilty pleasures.” Indefensibles los dos.

Vaya tesis tonta y moralmente peligrosa. Eso de la banalidad del mal para explicar el Holocausto me suena bastante fu. Muchacho, que eso lo dijo la superpensadora Hannah Arendt, me aclara enseguida el editor interno de guardia. Pues a mí me la suda lo que haya dicho esa progre de salón. Explicar los crímenes horripilantes de Adolf Eichmann por causa de la banalidad, o sea, por no darse cuenta de lo que estaba haciendo o «por no pensar desde el punto de vista de otra persona» es un serio extravío argumental. La falta de empatía vale quizás para explicar la complicidad de quien ve cometer un crimen y se calla, no para comprender y menos para justificar al criminal genocida. Luego, atribuirle esa supuesta banalidad a la realidad cubana bajo el castrismo es una extrapolación festinada. En la Isla, al malhechor banal se le llama simplemente HP, porque actúa a plena conciencia y a sabiendas de que enfrenta el rechazo social, aun cuando cuente con la aprobación y el estímulo del régimen. Régimen que es fundamentalmente comunista, aunque pueda tener rasgos fascistas y Fidel Castro guarde cierto parecido con Hitler o Mussolini. Llamarle nazi o fascista al castrismo es una manera, consciente o no, de blanquear el comunismo –término que no aparece ni una vez en el texto comentado.

¿Qué casa te albergará? A él lo albergó Galicia, después… Madrid. Todo muy lejos de Cuba. Yo me quedo…en Madrid. Triste historia la nuestra.