Se van, se van, los seres se van…

Rezo de misa espiritual

En 1680 el término nostalgia queda registrado en el inventario de las ciencias médicas. Todo parece indicar que el vocablo fue introducido por Johannes Hofer, un joven estudiante de medicina en la Universidad de Basilea. La definición que este aventuró se desprende de su origen etimológico, a saber, la unión de las palabras griegas nóstos, que significa «regresar a casa después de una larga estancia», y algia, que puede ser «dolor», «tristeza» o «sufrimiento». Curiosamente, Hofer definió la nostalgia en su tesis doctoral como «un extraño padecimiento que aquejaba a los soldados suizos en combate producto de su deseo de regresar a casa». Pero como la guerra, o más bien el estado de guerra, ha sido y es una condición permanente de lo humano a lo largo de la historia, no sería para nada extraño concebir que la nostalgia sea tan antigua, y presente a la vez, como la propia idea de hombre y su deseo de volver a casa.

Pero este joven no consideró el otro extremo del asunto. La nostalgia del que queda atrás. Pues la guerra no se libra solo en los agujereados campos de batalla o en las fangosas trincheras, sino también en la aparente tranquilidad de la casa, en la cadencia del constante balanceo de un sillón de mimbre. Esto es obvio: la guerra alcanza a todos… la nostalgia también. Es tan poderoso el deseo de regresar a casa del soldado como el anhelo de los que esperan su regreso.

***

En un texto que escribí hace un par de años para un amigo, reflexionaba sobre la emigración como una suerte de dislexia de la existencia, una dualidad irreconciliable entre el andén y el destino, una escisión en la misma condición humana. Lo anterior fue escrito estando en Cuba, desde la distancia que el supuesto rigor científico reclama para con sus objetos de estudio. Hoy, a miles de kilómetros de la isla, reafirmo aquella hipótesis.

La huida fractura la identidad y abre un abismo infranqueable entre el fui y el seré, entre la memoria y el porvenir. Es por ello que la emigración se cuenta siempre a partir de dos fotogramas: uno para el que huye y otro para el que se queda. Sin embargo, hoy la distancia me trae una nueva hipótesis: los que se quedan son también los que se van.

Lo mismo esa madre que llora la partida de su hijo, el padre que aprieta los puños y se traga la rabia de una nueva ausencia, o el amigo que convierte el abrazo último en un golpe casi furioso en tu espalda, como para dejar allí su marca. En ellos también acontece un trauma infinito: permanecer. Y esa dislexia de la existencia es insular, nacional. Porque se van miles, cientos de miles, y, con ellos, una parte esencial del patrimonio humano que la memoria y su fragilidad no pueden contener para siempre. Permanecer es también percatarse de la inevitable y paulatina desaparición de un pasado, de un recuerdo que se irá confundiendo con otro y, eventualmente, se escurrirá a quién sabe qué lugar. Permanecer es también sinónimo de persistir, de sostener una lucha invisible para continuar sintiendo la presencia del que partió; una batalla que, antes de librarse, ya se ha perdido.

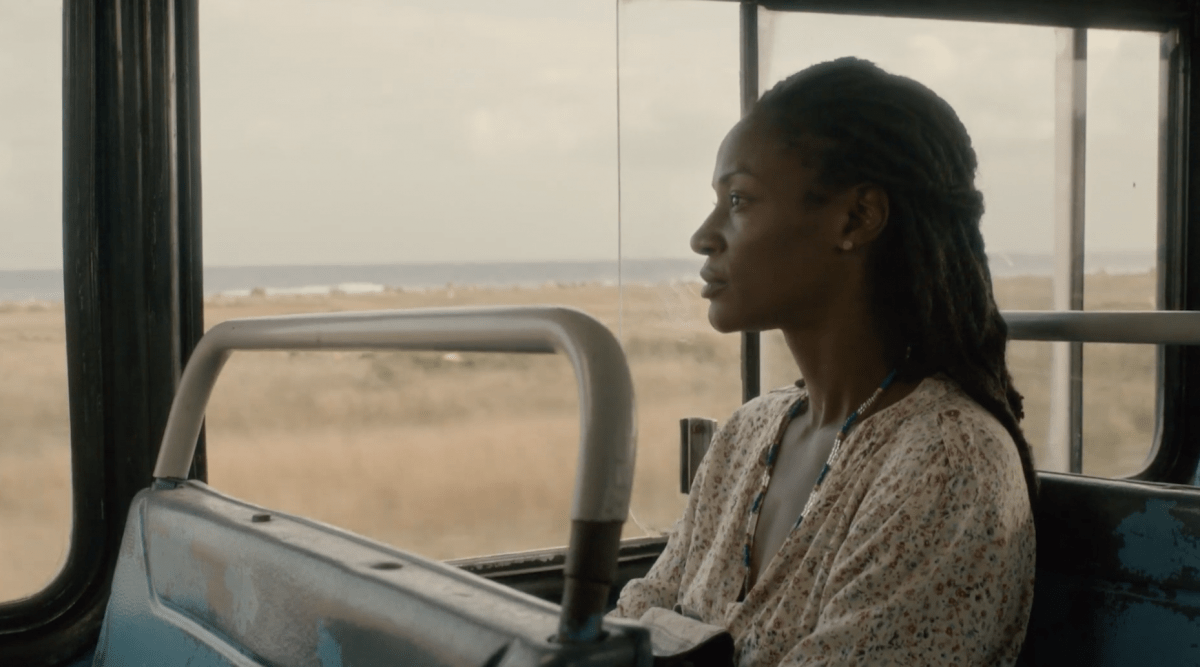

Hasta aquí me trasladó Vicenta B, la última película de Carlos Lechuga: la huida del que permanece.

La hipótesis no es tan complicada de imaginar, y, por desgracia, tampoco difícil de comprobar: el huir de la soledad de una isla y sentirse responsable de haberle entregado a esta un poco más de soledad, son la misma cosa. Esto, desde la perspectiva del que se va. En tanto, el que se queda siente que su soledad se ensancha, que crece infinitamente, viéndose forzado a reanudar una vida que siempre ha sido igual, excepto por el hecho de que a tal monotonía ahora hay que restarle una presencia, o sumarle una ausencia, que es lo mismo. Razón suficiente para que esa irresuelta tensión entre el pasado y el futuro quede necesariamente expuesta.

Lo que muestra Lechuga en su filme es esto mismo: la dura realidad de una existencia que se sabe rota y que no tiene el poder de recomponerse por sí misma. De ahí que la protagonista del filme, Vicenta (Linett Hernández Valdés), sea la encarnación de esa doble condición de la nostalgia: la ausencia del permanecer y la permanencia de la huida.

Una certeza del tamaño de un país.

***

Vicenta «tira las cartas», predice el futuro.

—Pica ahí —, espeta, sin que le tiemble la voz. El «consultado» toma el mazo y lo parte en tres. Voltea las barajas españolas: copas, picas, espadas, bastos… «Algo» está presente o se presenta en ese acto de adivinación que solo Vicenta puede intuir y que aparece justo cuando ella lo nombra o lo nombra una vez que aparece. No se sabe bien.

Luego les pide precaución, les receta un baño de flores aromáticas: un «despojo». Les dice que estén atentos a «eso», que no se preocupen por «aquello». Tiene el porvenir del consultado en sus manos; quizá escondido tras el humo del tabaco que sujeta entre los dientes. No parece equivocarse; la gente la frecuenta. Hay muchos problemas por resolver, demasiados, y todo indica que Vicenta tiene «buenas manos» para las cartas. Tiene un don. Sin embargo, ella, que parece conocer el futuro de todos, ignora el suyo propio. No puede ver en sus cartas o en sus velas que la gracia de su adivinación está por extraviarse.

Carlitos, su único hijo, está a punto de partir.

El asidero de su fe se va del país y Vicenta le entrega un mazo de cartas como un amuleto de protección contra los malos ojos y las vicisitudes de ese drama que es siempre la emigración. Quiere que Carlitos esté bien, que logre echar pa’ lante. En definitiva, es su hijo… su único hijo.

La cartomántica se mantiene fuerte, impasible. No echa una lágrima a los pies de las escaleras de ese aeropuerto por el que sobre todo salen jóvenes… miles de Carlitos. Se mantiene firme en su resignación. Dice adiós. No obstante, el director del largometraje (también un Carlitos) no encauza el drama hacia el hijo, no acude al clásico arquetipo del viajero y sus vicisitudes, a la figura del emigrante y sus condenas. Se ocupa del otro extremo del asunto: la permanencia de Vicenta. Pues Carlitos se va, sí, pero también, o sobre todo, Vicenta se queda.

Se queda sola… como Cuba.

***

Radiografiar a Cuba hoy es exponer el nervio medio muerto de su nostalgia. Sujetar por un brazo al que se fue y por otro al que se queda en el intento de recomponer la silueta de una sombra que nunca tuvo cuerpo ni tiempo. El reflejo de una realidad imaginaria, de una duplicidad, tan milimétricamente exacta que solo puede ser obra de un disimulado rencor.

Una patria sin forma, una nación sin contenido.

Una suerte de ironía que flota en el mar entre el pasado y el presente, y a donde el futuro parece no querer mirar.

Cuba o Vicenta, o como queramos llamarle, se está quedando sola.

Los jóvenes se van y nuestros viejos se quedan mientras la isla permanece con esa rara inercia que no entiende más allá de sacrificios vacíos. Pero Vicenta se mantiene in situ, sintiendo nostalgia de un pasado que se escurre, de un presente que discurre, y de un futuro que se esconde. Portando, sin orgullo ni vergüenza, el estandarte de una generación sin nombre, sin suerte y sin justicia; sosteniéndose entre la ansiedad del no partir y la resignación de permanecer: un intermezzo trágico entre dos extremos que no saben cómo encontrarse o reconocerse.

Vicenta es esa imperfecta mitad de la vida, como si de un trance se tratara, un médium insular que, sin saber qué hacer, se sostiene a duras penas en medio de la crisis de fe de un país en crisis y sin fe.

Claro, quedarse solo no es quedarse sin compañía, ni quedarse frente a uno mismo; al menos no es solamente eso. Es también quedarse sin uno mismo, incompleto para siempre.

***

El infinitivo abandonar tiene como sinónimos más usados: desistir, renunciar, descuidar o salir de… No obstante, este vocablo tiene también una connotación directamente asociada a lo religioso: el abandono de sí, ese voluntario salir de lo terrestre y entregarse a lo divino, «saltar» por sobre las preocupaciones (mundanas) y despeñarse contra lo absoluto. Ese volverse a ligar a Dios, a la verdad, a uno mismo, o como queramos llamarle. De ahí los ademanes de encender una vela, lanzar un huevo por sobre la espalda, escupir ron sobre flores y repasarnos el cuerpo con sus pétalos, la blanca y famosa cascarilla, la calabaza embadurnada en miel… Signos todos de un ritual que convida al abandono y, en esencia, no hace sino encubrir el deseo de un reencuentro. Pero para llegar a esta condición, antes hay que sentirse absolutamente solo, padecer hasta en la más recóndita arteria de lo humano el angustiante quiste de la soledad.

Como Vicenta, como tú, como yo…

Qué Dios nos bendiga.