«Somos lo que comemos», me dijo alguien mientras almorzábamos. No era la primera vez que escuchaba la expresión, pero sí la primera vez que la pensé como algo más que un eslogan promocional de dietas para adelgazar. Después, otra persona me dijo: «Somos como comemos», refiriéndose más a cierta autodefinición establecida por nuestra manera de asumir el acto de comer que a los buenos modales en la mesa. Ambas frases, escuchadas con muy poco tiempo entre una y otra, me parecieron entonces una conspiración de la casualidad que se empeñaba en hacerme sublimar algo tan mundano como la comida.

No soy nada sofisticado: solo cuando tengo hambre pienso en comer. Sentir hambre y comer, estímulo y respuesta, un reflejo incondicionado, programado desde siempre en millones de especies con el único fin de mantenerlas vivas, y que yo me limitaba a repetir ad infinitum. La conspiración de la casualidad, sin embargo, fue persistente. No tardó en aparecer quien se esforzara en alfabetizarme en cuestiones de comida; no con la intención de elevar mi paladar a la categoría gourmet, sino de hacerme entender que disfrutar una comida es como apreciar una obra de arte, que la comida es cultura, que es arte e historia en sí misma, y que no entenderlo de esta forma me reducía a la simplicidad de una ameba fagocitando.

«La comida es política», dijo un amigo chef mientras degustaba uno de sus platos. Esa noche me llevé su axioma a casa. Lo mastiqué en su aparente sencillez e intenté digerirlo en su complejidad hasta que, finalmente, entendí que debía darme por vencido y aprender a/de comer.

***

La historia de la humanidad comenzó una noche, a la hora de comer. Lo imagino de la siguiente manera: hombres y mujeres recién salidos de las cavernas, todos alrededor de un fuego rústico, cociendo la carne de unos corderos que ya no pastan libremente, sino en el terreno que la tribu ha cercado esa mañana con estacas muy unidas entre sí. Los hombres de la tribu se miran, cada uno buscando en el otro la respuesta a la pregunta que nadie se ha atrevido a hacer: ¿qué harán al amanecer si ya no están obligados a salir a cazar? Ha nacido el ocio, el tiempo libre que milenios más tarde la modernidad se encargará de traducir en «improductividad», e intentará reducir con conceptos como la fast food. Ahora, frente al fuego, la pregunta sigue en el aire, aunque ya van haciéndose una idea. La carne de cordero abunda, pueden experimentar con ella, asarla, hervirla, tomarse el trabajo de mezclarla con otras carnes y yerbas. Por primera vez, nuestros antepasados mastican sin prisa, saborean; comienza a exigir el paladar. A la mañana siguiente, cuando despierten sin la presión de lanzarse a los bosques en busca de comida, se sabrán dueños del capital tiempo y lo emplearán, primero, en estructurar las narraciones de la próxima noche —que hablarán más de sus problemas existenciales que de sus cacerías— y, después, en construir diques, pirámides y rascacielos; en inventar las matemáticas, la escritura y la filosofía; en crear medicinas, hospitales, academias, y también Estados, ejércitos, clases sociales, tratamientos de belleza, relojes de pulsera, aires acondicionados, recipientes de plástico, Internet y pelotitas antiestrés.

***

Escribió Martín Caparrós en su novela Comí: «Comer no tiene ningún prestigio, no construye nada —salvo una cierta idea de uno mismo». Me seduce entenderme de esta forma. Incluso, pudiera ir más allá y hacer como que leo una especie de novela autobiográfica codificada en un estrambótico menú, redactado más o menos así:

Proteínas, grasas y minerales vía cordón umbilical: un feto cualquiera.

Leche materna: un bebé cualquiera.

Arroz con huevo frito: de niño, jugando con los pollitos que vendían a la población durante el Período Especial. Correteaban por el pequeño espacio de la casa hasta que, ya vueltos gallinas, ponían sus huevos en los lugares más impensables. El arroz con huevo pronto pasó a ser arroz con pollo.

Mangos: las tardes de mi infancia en la escuela, pendiente de las frutas más maduras en las altas ramas. Esperando una de ellas recibí una pedrada en la cabeza.

Arroz, agua de chícharos, picadillo de soya y ½ pan: comida de hospital. Todas las veces que estuve ingresado.

Pan con jamonada (a veces verdosa, putrefacta) y yogurt de soya: la secundaria, el almuerzo de un adolescente.

½ papa hervida, caldo de frijoles negros, huevo hervido, ½ pan viejo y harina dulce: la Lenin. En teoría, una de las mejores escuelas del país. A los profesores no les gustaba que los estudiantes criticásemos la comida. Los dietistas, decían, habían llegado a la conclusión de que con aquello contábamos con lo imprescindible para vivir.

Gofio con azúcar y huevos encurtidos en vinagre: lo que mis padres podían darme para reforzar la dieta en la Lenin.

Arroz, caldo de picadillo y caldo de frijoles: los almuerzos en el Varsovia, una fonda maloliente, en extremo barata y con una gran clientela de deambulantes, viejos borrachos y moscas. Me cuentan que ahora es un local vacío y destartalado que alguien piensa modernizar.

Pan con tortilla y jugo de guayaba: la universidad, el horario libre entre clases, un cigarrillo y un café de postre, para alargar el tiempo junto a los amigos.

***

Desde siempre el cubano ha percibido su insularidad como la fatalidad del aislamiento. No es culpa nuestra, sino de la frustración de las partes que conforman el todo de la idiosincrasia nacional: el español, el chino y el africano que, confinados como se vieron, prefirieron mirar al monte y complacerse con la falsa idea de una tierra sin límites. Cuba, el país, se hizo de espaldas al mar, y nada habla más de esta irónica resistencia a la separación del mundo que su comida.

En su libro Comidas profundas, Antonio José Ponte dice: «Al comer, el cubano se asegura una continentalidad que no posee (…) El mar, las costas, forzosamente tienen que hallarse lejos»; y luego descubre una primera declaración anti-insular en la primera obra de la literatura cubana. Este primer rechazo también parece movido por cierta intención de autodefinirse, de diferenciarse de lo otro, lo ajeno, aquello que trae el espacio de nadie que es el mar. En Espejo de Paciencia, Silvestre de Balboa —canario, también isleño— narra un mitológico convite que celebra el rescate del obispo con flores, frutas y carnes del río y del monte. Peces y mariscos quedan fuera de la fiesta pues, como también señala Ponte, «del mar vino el enemigo» y la victoria sobre este debía festejarse en su opuesto natural, que es la seguridad de tierra firme.

La continentalidad ilusoria del cubano dejó también sus huellas en los platos descritos por la literatura decimonónica. Cirilo Villaverde, por ejemplo, describe una cena en casa de la familia Gamboa donde abundan la carne de vaca y de cerdo (fritas, guisadas y estofadas), las tortas de casabe, el pollo con ajos, los huevos fritos, el arroz cocido, la lechuga, los plátanos y, como cierre de esta ceremonia social y del paladar, café. Nuevamente se excluyeron de la mesa los productos marinos, tal vez en ese afán inconsciente de anclarnos a tierra e incorporarnos mediante la comida, según dijera Lezama, el bosque.

El cubano se rebela contra el encierro que la naturaleza le ha impuesto en su condición de isleño refugiándose en el palmo de tierra que posee, confinando lo universal entre sus costas, de manera que no le queda más que mezclarlo todo y fundarse una nación de eclecticismos. No es un absurdo, sino un proceso cultural vivo, incesante y, por tanto, contradictorio. «Esa es Cuba, la isla, la olla puesta al calor de los trópicos»[1], creo yo, muy a pesar nuestro.

En los primeros versos de «La isla en peso», Virgilio Piñera solo dijo lo que tanto nos costó reconocer.

***

La comida tiene historias fascinantes, que son la historia de la humanidad misma en su eterna búsqueda de maneras de alimentarse. Tiene, por ejemplo, sus grandes fracasos, como el banquete renacentista que pensó Da Vinci para la boda de Ludovico Sforza, el temible duque de Milán, y sobre el que solo la imaginación más pródiga pudiera especular. Tiene, además, sus mártires, como el mítico chef Vatel, quien buscaba la perfección en un festín de tres días para Luis XIV, en el castillo de Chantilly, y al saber del retraso de unos pescados se suicidó, orgulloso, antes de afrontar un pequeño error ajeno. Y sus grandes inventos, como la pasteurización o los enlatados, a los cuales las guerras deben más su modernidad que a los aviones y los submarinos. Y también sus victorias, como la que los panaderos austriacos representaron en la media luna de los otomanos, a quienes volvían a vencer cada vez que engullían un croissant; manjar este que años después María Antonieta puso de moda en las pastelerías francesas, a manera de recuerdo de su tierra.

Lo cierto es que comemos por comer, y rara vez pensamos en los relatos que devoramos e incorporamos. No es preciso que esa narración sea la de la Ruta de las Especias que llevó tal cultivo desde Asia hasta Europa, y de ahí a este continente, o viceversa; sino la del pedazo específico de materia orgánica que llevamos a la boca: cómo fue sembrada tal fruta o criado tal animal, bajo qué condiciones, quién estuvo a su cuidado, con cuánto esmero o dejadez acometió la tarea, por cuáles manos pasó o qué consecución de canjes hicieron que llegara a nuestra mesa. Tampoco es que debamos saberlo todo, pero creo que haríamos bien en pensar que existe una historia ahí detrás; incluso sería sano imaginarla, aunque fuese de forma vaga. Si somos lo que comemos, ignorar todo ello, lógicamente, equivale a desconocernos.

***

Está la historia de la comida, y también los residuos narrativos que deja su falta. La escasez suele producir relatos aún más fantásticos que la abundancia, como el de la obsesión casi científica de Federico II de Prusia con la papa a fin de acabar con la hambruna en su país, por lo cual todavía los alemanes, agradecidos, colocan dichos tubérculos ante su tumba en el Palacio de Sansoucci. La escasez también suele producir los relatos más terribles, como la suma de los dramáticos pasajes de canibalismo que contaron los sobrevivientes del Holodomor ucraniano, o el de las raíces y las lagartijas que hicieron que Rithy Panh viviera lo suficiente para detallar en su libro La eliminación los horrores y absurdos del régimen de los jemeres rojos.

La Cuba revolucionaria, sin llegar a esos extremos, también tiene los suyos, sobre todo en aquella «comida falsa» o comida disfrazada de los noventa que fueron las frazadas/bistec, las cáscaras de toronja/bistec, el chícharo/café, el Polivit y la cáscara de plátano/picadillo. Por esos años era todavía muy niño, sin embargo, mis padres y vecinos hablan de ello a cada rato con cierto orgullo de supervivientes y también con el temor latente de volver a saborear la crisis en cada bocado. El recuento de sus comidas me ha servido para, de alguna forma, reconstruir mi primera niñez.

La «comida falsa» fue un artilugio del deseo, un intento brusco de engañar a los sentidos, lo cual, visto desde el presente, solo demuestra la necesidad de placer, y que comer siempre ha sido mucho más que alimentarse. El hambre voraz hace al animal desesperado obedecer únicamente las exigencias de su estómago vacío, tragar sin pensar. La «comida falsa» nos salvó de tal barbarie. Hacer de una frazada de piso un bistec es un proceso triste pero sublime, pues reafirma que aún el hambre y la precariedad extrema pueden llevarse con algo de dignidad si se atiende cierta estética del paladar.

***

Comer es algo sagrado, tanto así que los dioses —los viejos, los «bárbaros»— exigían sacrificios a cambio de su ayuda y su buen humor. En la cima de la cadena alimenticia no estábamos nosotros, sino ellos, a quienes servíamos como proveedores de manjares y de almas. Hay magia en la comida: desde brebajes y alimentos para la virilidad y el amor hasta los augurios revelados en los posos del té y los misterios desentrañados en las vísceras de los animales. La imaginación humana dio vida a muchos tipos de dioses, algunos solitarios que no copulaban, o etéreos, otros sujetos a las formas de rocas, ríos y árboles; sin embargo, de una u otra forma, todos se complacían con las cosechas y las carnes que se les ofrendaban. Es decir, todos comían.

***

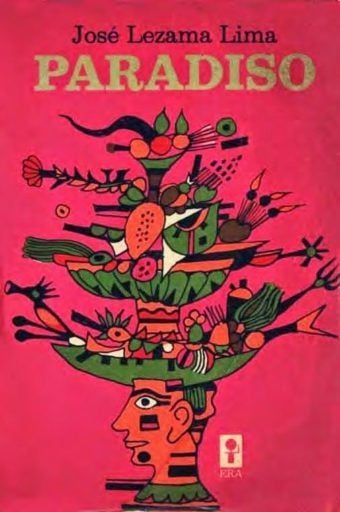

Decía José Lezama Lima, cuyas anécdotas más conocidas transcurren en medio de suculentas cenas y almuerzos, durante los que tragaba con la misma ansiedad de su hablar asmático y con el mismo encanto de sus versos, que los placeres de una buena mesa se disfrutan mejor cuando vienen acompañados de la inteligencia. «Una buena mesa, una buena conversación y un buen mantel renacentista es una de las cosas que más se pueden apetecer en este mundo», confesó en una entrevista este sibarita por excelencia de la comida cubana. La exquisitez lezamiana era tal que un error imperdonable para él podía ser, por ejemplo, la nimiedad de confundir la salsa tártara con la salsa verde, como hizo una vez Izquierdo, el cocinero del Coronel Cemí, en Paradiso. Sin embargo, los refinamientos culinarios y la sublimación del comer tampoco llegaban a ser exagerados en él. Tenían su justa medida, una concepción de la comida criolla muy particular, a la cual no le quedaba bien demasiada refistolería[2].

En los primeros tiempos de la censura y la imposición del dogma político post-59, la voluminosa figura de Lezama fue un monumento de resistencia. Más allá del homoerotismo libre de su novela, su catolicismo en tiempos de intolerancia religiosa y de esa distancia que supo más o menos mantener respecto del fervor revolucionario, fue el mito de su exquisito paladar lo que construyó la idea de cierto espíritu pequeño-burgués que, agazapado, sobrevivía en el nuevo orden. Este espíritu, asociado siempre al intelectual converso —jamás al orgánico—, podía entregarse a las tareas que correspondían al hombre nuevo en cuerpo y palabra, pero nunca con un entusiasmo completo. Se lo impedía una suerte de inercia que le anclaba a cierto pecado de origen, la cual unos asumieron con más dignidad que otros. La inercia de Lezama fueron las rígidas patas de la mesa que sostuvo sus comidas.

La Revolución lo cambió todo. Puso nuevas reglas, hasta en el comer. A la opulencia de las comidas minuciosamente detalladas en el Paradiso de Lezama se le opuso, por ejemplo, el almuerzo en un campamento agrícola que describe Lisandro Otero en Morder las bellas rocas, publicado en el turbulento 1968: «grandes calderos de potaje de chícharos, arroz blanco y boniato hervido». Hombres y mujeres se ofrecían entonces para el trabajo sin remuneración, para acudir a las plantaciones sin ser campesinos, y también para ingerir la insípida comida colectiva que debía hermanarlos tanto como la labor compartida.

Lezama y todos los almuerzos terminan por recordarme a mi madre y sus lamentos diarios porque en casa no teníamos una mesa donde colocar fuentes mientras discutíamos de asuntos familiares. En vez de eso, comíamos plato en mano, mezclando todo, sentados frente al televisor o recostados en la cama. Esto le molestaba tanto que, en cuanto pudimos mudarnos a una casa algo más espaciosa, lo primero que hizo fue ahorrar para comprarse una modesta mesita de madera a la cual nunca me adapté. Mi madre se crio dentro de una de esas familias algo aburguesadas que a inicios de la Revolución no se marchó a Estados Unidos y que se autoimpuso la meta de convertirse en proletaria. Y así sus padres fueron voluntarios a la zafra azucarera, a las recogidas de café, al Escambray de milicianos, y a la construcción de escuelas. No obstante, en el hogar se negaban a abandonar las suculentas cenas familiares alrededor de una larga mesa, a las que podían invitar a un selecto grupo de amigos para hablar de temas intelectualmente elevados. Durante años —hasta que pudieron— se aferraron a estas comidas. Eran lo único que quedaba de su antigua condición: inercia pequeño-burguesa.

***

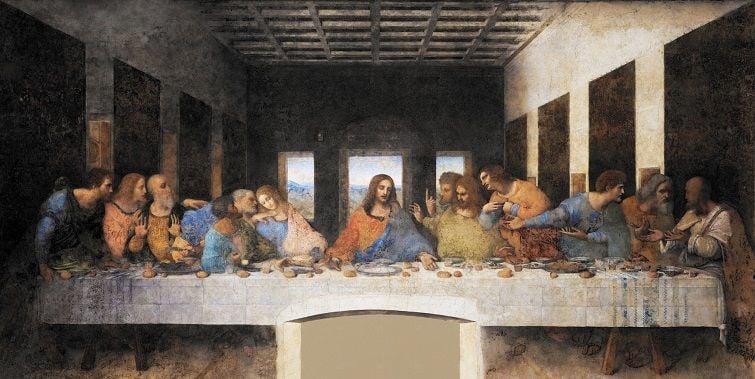

¿No fue comer de cierto fruto del Edén el pecado original, y la gula no fue uno de los siete pecados capitales del Medioevo? ¿No fue una manzana arrojada en un banquete la causa primera de diez años de guerra frente a las murallas de Ilión? ¿No fue la comida el desencadenante del primer crimen, cuando Yahvé prefirió las ovejas de Abel antes que los frutos de la huerta de Caín? ¿No existen carnes impuras que ofenden a Alá? ¿Acaso las revoluciones, como Saturno, no «devoran» a sus hijos? ¿No bastaban unas pocas semillas de granada para jamás abandonar el Hades? ¿No fue una cena, «la última», el momento que escogió Cristo para anunciar su muerte y Judas para urdir su traición?

Por suerte, existe un bello relato reivindicador, y pertenece al Popol Vuh de los mayas. Cuentan que los dioses, luego de intentar con barro y madera, entendieron que la materia prima del hombre solo podía ser el maíz.

Notas:

[1] Don Fernando Ortiz: Conferencia impartida en la Universidad de La Habana el 28 de noviembre de 1938.

[2] Esto último lo dice el personaje de Rialta en la novela Paradiso.