Después de cuatro décadas de precariedades, hambre, noches de escritura y arenga política por toda Europa, Paul Lafargue y Laura Marx deciden tomar un día de descanso y entregarse por completo al ocio. Escogen el 25 de noviembre de 1911 para exorcizar la pesada carga de esos años, y luego deshacerse de ella, como si quisieran quedar en buenos términos con el pasado antes de borrarlo.

Ya ancianos —él, 69 años; ella, 66—, por primera vez transitan las calles de Draveil sin prisas ni temores. Ya no hay barricadas humeantes en los caminos, ni obreros iracundos a su lado, ni pancartas agitadas pidiendo el regreso de la guillotina a Francia. Solo son ellos dos, a paso lento, sobre un puente que parte en dos las aguas del Sena, que bajan desde París.

Por primera vez no les preocupa que todo el dinero del hogar quepa sobradamente en uno de los bolsillos de Paul. Este día es demasiado especial como para pensar en los desperfectos de la casa o en las cuentas de la comida, que racionan de manera justa para ellos y para Nino, su perro. Pagan sin vacilación la entrada al cine y ven una película. El espectáculo les seduce, aunque no como al espectador promedio fuera de Francia, para quien el cine conserva todavía su aura mágica de artilugio de feria. A la salida, Laura pide ir a una dulcería. Allí gastan sus últimas monedas: un pastel fino y caro.

¿Qué hubiera dicho el viejo y obstinado Karl de este día atípico en sus vidas, con sus horas sacrificadas al placer y la pereza?, piensa tal vez Paul, evocando a su difunto suegro. De seguro nada bueno. Al menos desde que lo conoció, aquel hombre hosco, descuidado y genial nunca había mostrado especial aprecio por tardes como esta.

Tras pasar algún tiempo dando tumbos por toda Francia, primero, solo como un estudiante rebelde de medicina y, pronto, como anarquista indomesticable, jacobino seguidor de Proudhon, Paul encontró en los textos de Karl Marx una causa a la que dedicar su vida: la emancipación del proletariado. Decidió entonces que iría a ver al alemán en persona, para decirle que había rescatado su juventud.

Londres, sin embargo, nunca fue un buen lugar para Paul. En aquella ciudad gris, industrial, repleta de obreros con las ropas y las caras tiznadas, como rudas esculturas de hollín, su afrancesamiento salpicado de hispanidad y desparpajo caribeño no solía pasar desapercibido. En el hogar de los Marx, todo en él era juzgado como extravagante y carnavalesco. Paul sacudía sin proponérselo la rectitud anglo-teutona que le rodeaba, y esta, de todas las formas posibles, le hacía sentir un extranjero, un polizón. Sin embargo, Laura, a pesar del viejo Karl, fue seducida por los encantos de su exotismo.

Desde una mesa atiborrada de libros y papeles, mientras concebía su revolucionaria visión del mundo, Marx vigilaba la corte de Paul a su hija. Los besos indiscretos, las manos escurridizas esquivando los tejidos para alcanzar la piel de Laura, no tardaron en encender la furia del padre. «La intimidad excesiva está fuera de lugar (…) Si usted defiende su temperamento criollo, es mi deber interponer mi razón entre ese temperamento y mi hija», lo reprendió, en una carta fechada el 13 de agosto de 1866.

Paul, sin embargo, nunca le guardó rencores al viejo, por más que este lo tachara de simple agitador socialista y criticase sus modales y su entusiasmo imprudente. Tampoco se molestó por que le llamase negro debido sus antepasados antillanos, quienes fueron a mezclarse en una pequeña ciudad insular llamada Santiago de Cuba. Desde su rincón de la casa, entregado febrilmente a la escritura, su suegro no podía ver más allá de los periódicos y las chimeneas londinenses. El universo de las colonias, con sus cuestiones raciales y sus luchas independentistas, le resultaba totalmente ajeno.

Paul y Laura regresan a casa, inalterables, despreocupados como siempre. Nadie que los viera podría imaginar que se disponen a ultimar los detalles del gran cierre que prepararon para este día, hace ya muchos años. Mientras tanto conversan para establecer los buenos términos con el pasado. Se cuentan anécdotas que el otro sabe de memoria porque desde hace cuarenta años no hay nada que uno haya vivido sin el otro. Hablan, por ejemplo, de las incontables veces que escaparon a la persecución policial, de los sangrientos meses de la Comuna de París, de cómo se le entumieron las piernas a Laura mientras traducía al francés, sentada durante horas y horas, la obra de su padre, de cómo sus hijos pequeños cayeron uno tras otro víctimas de las fiebres. Eran aquellos años en que Paul también trabajaba en un proyecto atrevido, El derecho a la pereza, con el cual pensaba darse a conocer como algo más que «el yerno de Marx» y un divulgador de sus ideas.

Aquel folleto, luego convertido en libro, insufló algo de insolencia a la hosquedad geométrica y panfletaria de algunos seguidores de Marx y de Engels, que se pavoneaban por toda Europa advirtiendo sobre el fin de los tiempos de la burguesía y sobre el advenimiento de la revolución depuradora, definitiva. Con El derecho a la pereza, Paul desató su sarcasmo sobre la sacralización del trabajo impuesta por el capitalismo y asumida por muchos marxistas. Cuestionó la moralidad del capital burlándose del ascetismo del cuerpo como instrumento laboral y del tejido de las relaciones sociales edificado sobre la idea de la productividad. Definió el «amor al trabajo» como un autoengaño de los esclavos del sistema que, tarde o temprano, sufrirían los embates de la superproducción y de las falsas necesidades que les inocularía el capitalismo para excitar su apetito de consumidores. De tal forma, estableció que el paradigma de trabajar sin descanso, esa «manía infernal», debía ser sustituido por un utópico regreso al ocio, donde las máquinas hicieran la mayor parte del trabajo y el obrero dedicara su tiempo a actividades más felices, sublimes. Cargándose de un plumazo cualquier análisis histórico y obviando descaradamente la lucha de clases, Paul terminó por encolerizar a más de un marxista, sobre todo ingleses y alemanes. Por eso prefería moverse en Francia, o en España, el único sitio donde sintió que la holgazanería se tenía casi por virtud.

Ya en casa, la previsora Laura dispone en una esquina agua y comida para Nino, suficiente para varios días. Paul redacta una nota para aquellos despistados que no entiendan el plan que, junto a su esposa, ha premeditado durante años. Esta estupenda tarde merece un cierre, piensa, tanto como sus vidas cansadas.

Todo está listo.

Ya es la hora.

¿Qué diría su difunto suegro de un pacto suicida? Cualquier cosa para no quedarse callado, seguramente. El viejo Karl tenía palabras para todo, casi siempre complicadas y brillantes exposiciones. Seguramente habría podido explicar el caso de su cuñada, Eleanor, que ingirió ácido prúsico cuando ya no pudo soportar las infidelidades de Edward Aveling (el sentido burgués de propiedad operando en ella; la subordinación, sin salida, al marido-propietario). Sin embargo, aquella genialidad, no era infalible. Y en cierto modo allí estaban él y Laura para demostrarlo.

En sus manuscritos de los años cuarenta, Marx se ocupó fugazmente del tema del suicidio al traducir en parte los informes policiales de Jacques Peuchet. El propio francés postulaba una relación directa del fenómeno con la miseria y, en general, las circunstancias sociales de su país a inicios del siglo XIX. Y el joven Marx se encargó de subrayar ese punto. Sin embargo, también se admitía en el texto la multicausalidad y la persistencia en todas las clases del suicidio. El breve artículo puede ser leído en la actualidad —puesto que la mayoría de los ejemplos tomados de Peuchet se referían a mujeres suicidas— como un temprano alegato de Marx contra la opresión específica de la mujer al interior de la familia y el orden burgueses.

Muchos años más tarde, dos de sus tres hijas se quitarían la vida, una al estilo de las heroínas románticas de opereta; otra para no enfrentarse a la senectud.

«Me doy la muerte antes que la implacable vejez, que me ha quitado uno tras otro los placeres y los goces de la existencia (…) acabe con mi voluntad», dice la nota que Paul ha puesto en uno de los rincones más visibles de la casa. La pareja se ha decantado por el cianuro. Para disimular el sabor del veneno, lo vierten sobre un té que endulzan sobremanera. Acostados en la cama, los últimos apóstoles directos del marxismo, ejercen su derecho no a la lucha sino a la eterna pereza.

***

¿Un amor desmedido a la vida podría demostrarse terminándola por propia mano, cegándola «antes de tiempo»?

En la pregunta, inevitablemente, se intuye un absurdo. De hecho, aun si consideráramos que la vida corresponde más a un sentido de la existencia específico que al hecho biológico, el absurdo seguiría gravitando sobre la interrogante.

Existe una relación indisoluble entre el aprecio a la vida y el absurdo, o eso quiso demostrar Albert Camus en su ensayo El mito de Sísifo, sobre el sentido de la existencia. El eje metafórico de esta obra es Sísifo, condenado por Hades a empujar eternamente una pesada roca que, justo al llegar a la cima, rodaba siempre pendiente abajo. Las galerías del inframundo griego son ricas en siniestras torturas en bucle, como los castigos de Tántalo y las danaides por sus crímenes homicidas. Sin embargo, el pecado de Sísifo fue, simplemente, amar demasiado la vida, al punto de burlar astutamente la muerte. Fue esto, y no otra cosa, lo que le valió ser escogido por Camus, quien le ofreció el honorable título de «héroe del absurdo».

Pensemos ahora en The Matrix, la popular saga de ciencia ficción de las hermanas Wachowski. A lo largo de la historia, Neo, el protagonista, es capaz de torcer cada vez con mayor facilidad las reglas físicas de un mundo programado por máquinas; de manera que ni los guardianes de la Matrix ni los tripulantes del Nabucodonosor llegan a entender por completo estas habilidades que desafían toda lógica. Finalmente, Neo explica su excepcionalidad con un argumento contundente que resuelve la complejidad de la trama: el libre albedrío.

A su manera, The Matrix deja en el aire una ligera sospecha: lo absurdo solo es tal desde una racionalidad prestablecida, y solo toma forma gracias a la libertad.

El absurdo es la constancia más fiable de que siempre tenemos la opción de elegir. Por tanto, el suicidio, como acto de fidelidad a cierta noción de la existencia, es un ejercicio de libertad, un manifiesto de vida en toda la regla.

***

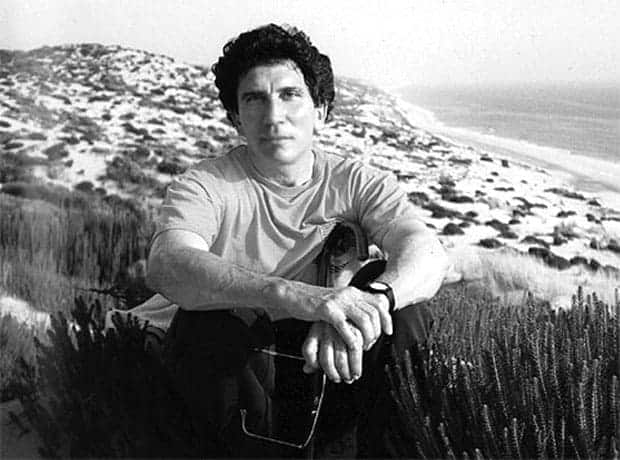

Reinaldo Arenas murió el 7 de diciembre de 1990. Lo encontraron en su departamento de Nueva York, junto a los restos de un coctel de tranquilizantes. Las píldoras reposaban en su estómago paralizado, disueltas en algo de whisky. Cerca de él, una nota suicida.

«Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo seguir trabajando», escribió en la nota, para luego señalar a Fidel Castro como el responsable de sus sufrimientos.

En el momento de su muerte, Arenas dota de forma estructurada a la masa amorfa de fatalidades que lo envolvían. Edifica su propio averno dantesco, contabilizando y administrando los espacios de sus penas para así establecer los límites de cada círculo infernal. Las embestidas del sida contra su cuerpo (toxoplasmosis, pulmonía, sarcoma de Kaposi), la depresión sentimental, la imposibilidad de escribir, la soledad, el destierro y, en el corazón de ese inframundo, Fidel Castro, el macho cabrío que desde su trono tropical alimenta las miserias humanas de toda una nación.

Aunque lo niega de manera directa, y hasta intenta salpicarse disimuladamente de martirio, la nota suicida evoca su derrota.

Sin embargo, esa otra nota que anexó en su último libro, Antes que anochezca, parece hablarnos mejor de sus miedos más profundos.

«Cuando no hay otra opción que el sometimiento y el dolor sin esperanzas, la muerte es mil veces mejor».

«O se vive como uno desea, o es mejor no seguir viviendo».

«Me voy sin tener que pasar primero por el insulto de la vejez».

Con su muerte, Arenas se procuró un consuelo: no tendría que enfrentar esos miedos atroces. Durante muchos años, soportó ser considerado un ejemplo de degeneración moral, incluso por su propia familia. Aprendió a vivir con ese estigma, y también a burlarse de él. Pero la degeneración del cuerpo, la única que consideraba real, le resultó inaguantable.

A pesar de los argumentos que puedan sostenerla, la hipótesis anterior no es del todo concluyente. No se trata, sin embargo, de reivindicar su muerte ni de rescatarla de los simples resortes del miedo y la depresión, al menos en parte; sino de dotarla de un sentido que haga justicia a un personaje como él y de buscarle un lugar que quepa en la estela de su leyenda. Hay siempre una constante en la vida de los suicidas que, en cierto modo, determina los motivos de su muerte. En el caso de Reinaldo Arenas, esta constante fue la idea de la libertad como experiencia individual, casi religiosa, expresada a través del cuerpo.

La militancia de Arenas solo respondía a esa noción de libertad. En las cárceles cubanas, y también en medio de esa sensación de encierro que parece consustancial a la insularidad, fue un hombre libre. Para garantizarse tal condición burlaba la censura y la moralidad socialistas con su sexualidad proscrita y escurridiza, que encontraba alegrías en los lugares más insospechados, lo mismo en un edificio en ruinas que en los brazos musculosos de un pelotón de soldados del castrismo. Todo en él, todo el tiempo, fue clandestino. Intrepidez de forajido.

Arenas encontró la manera de ser libre en lo profundo de una caja china de reclusiones sociales y políticas, pero no pudo hacer lo mismo en la enfermedad. Si había sobrevivido en Cuba haciendo de su cuerpo un umbral para sus escapadas hacia la libertad, de nada valdría entonces vivir algún tiempo más encerrado tras esa misma puerta ahora condenada.

Como justamente había aprendido a ser libre mediante la experiencia del cuerpo, decidió probar la plena libertad una última vez negándole la vida.

3300 Sw 69th Avenue Este articulo muy bien articulado, me reafirma mi idea de que no vale la pena vivir mas allá cuando la ausencia de los placeres de la vida ya no significan nada.

Muy buena está serie de artículos «dulces suicidas cubanos»… Saludos.