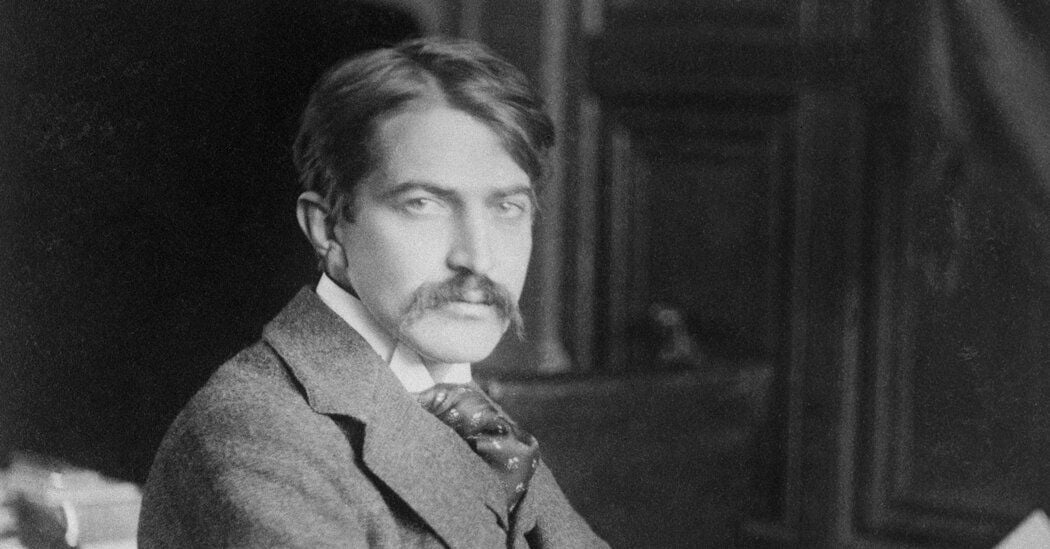

La llama inmortal de Stephen Crane (Seix Barral, 2021), extensa biografía del escritor de Newark, escrita por su paisano Paul Auster, suma a las mejores virtudes del género una resuelta identificación con el arte literario del biografiado. Como el Shakespeare de Samuel Johnson, esta biografía es un acto de veneración literaria. El lamento de las primeras páginas, en el sentido de que Crane ha dejado de leerse con la misma pasión que a Melville o a Whitman, es una protesta contra los vaivenes del canon.

No encuentra Auster, en el XIX americano, otro escritor tan ferozmente volcado a la experiencia como fuente de la ficción moderna. En sus últimos tres años, de una vida de menos de treinta, Crane intervino en dos guerras, la greco-turca de 1897, por la soberanía de Creta, y la hispano-cubano-estadounidense de 1898, por la soberanía de otras islas, no en el Mediterráneo, sino en el Caribe y el Pacífico: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Muchos atributos del macho Hemingway (el mar, la guerra, el alcohol, los toros, las mujeres) fueron antes de Crane. A riesgo de moralizar, podría decirse que con mayor nobleza en el autor de Maggie, a Girl of the Streets (1892). La vulnerabilidad de Crane, más seguidor del béisbol que del boxeo, juega a su favor.

Además de esas guerras, que cubrió como corresponsal de la agencia McClure, del World de Pulitzer y del Journal de Hearst, Crane narró otras, que conoció leyendo periódicos, como la de Secesión de Estados Unidos (1861-1865), que inmortalizó en The Red Badge of Courage (1895), o las de Texas, el 47, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, que trató en sus notas de viaje a San Antonio y al sur de la frontera con México.

Donde quiera que llegaba, Ciudad de México o Creta, Jacksonville o Key West, Santiago, San Juan o Ponce, Crane se alejaba de los hoteles y cenas de las élites locales, tan deseadas por los corresponsales de Nueva York. Prefería las tabernas de los puertos, donde se pegaba épicas borracheras rodeado de tahúres, apostadores, delincuentes, fumadores de opio y prostitutas.

Su gusto por los bajos fondos había llegado a los titulares de los mismos periódicos de Nueva York, en que colaboraba como corresponsal. En 1896, Dora Clark, su joven amiga, presentó una denuncia contra dos detectives que la golpearon y arrestaron sin cargos. El escritor testificó a favor de Clark y en contra de los detectives, en un proceso judicial que involucró a Theodore Roosevelt, por entonces Comisionado de Policía de Nueva York.

La prensa conservadora se ensañó contra Crane, presentándolo como un disoluto, opiómano y asiduo de burdeles. Cuando se embarcó rumbo a Jacksonville en 1897, con el propósito de enrolarse como corresponsal de la guerra de independencia de Cuba, según Auster, huía como un exiliado o uno de esos desertores que retrató en su novela sobre la Guerra Civil.

En Jacksonville entró en contacto con Pablo Rojo y otros conspiradores cubanos, a las órdenes de Horatio S. Rubens, el abogado y operador de la Junta Revolucionaria de Nueva York, creada por José Martí. Crane llegó a Jacksonville con recomendaciones de Rubens para el capitán Edward Murphy, un irlandés partidario de la independencia de Cuba, que comandaba el vapor Commodore.

La embarcación naufragó cerca de las costas de Daytona Beach, mientras se dirigía a la isla, y Crane relató el desastre en su perfecto cuento «The Open Boat» (1897). La lucha contra las olas, la embarcación inmanejable por la penetración del agua, la solidaridad y el egoísmo, quedaban encapsulados en las figuras del capitán Murphy y el filibustero Rojo. En su libro Liberty. The Story of Cuba (1932), Rubens contó la misma anécdota que ahora recoge Auster: al ver a Rojo huyendo con sus maletas, en un salvavidas, mientras el Commodore se hundía, Crane pensó en George Washington: «el primero en la paz, el primero en la guerra… y el primero en el salvavidas».

Los filibusteros cubanos, coordinados por la Junta Revolucionaria de Nueva York, no quedan bien parados en los relatos de Crane. Tampoco los voluntarios españoles, con sus fusiles máuser que no desprendían humo y permitían armar emboscadas letales. Quienes quedan virtuosamente retratados son los marines que desembarcaron en Guantánamo, donde Crane estuvo a punto de naufragar nuevamente, los Rough Riders de Teddy Roosevelt que tomaron la loma de San Juan y, sobre todo, las «tropas regulares», menos glorificadas en los medios de Nueva York.

Entre los artículos de Crane sobre la guerra del 98, Auster se fija en uno, para el World, sobre cientos de desertores españoles que le tocó ver en el Caney. Allí iban «los enfermos, los tullidos, los ciegos, mujeres y hombres al borde de la muerte», parecidos a sus amigos de los arrabales del puerto, que, sin embargo, se aferraban a la vida y «seguían adelante, rendidos». Él mismo, enfermo de malaria en aquellos campos de Cuba, muy pronto se convertiría en un muerto en vida.

A diferencia de las notas sobre el viaje a México, donde la fiesta invade la escritura, con sus mujeres de largas cabelleras negras, sus toreros, sus borracheras de pulque y el Popo y el Izta emergiendo entre los portales de la Calzada de la Viga, las crónicas de la guerra en el Caribe son un desfile de cadáveres, que niegan la frase de la «splendid little war» con que intentó definirla el Secretario de Estado John M. Hay.

Auster también cuestiona la frase, y agrega la secuela que no pudo vivir Crane, muerto a los cinco meses y cinco días del siglo XX, en un sanatorio de la Selva Negra, a donde fueron a rendirle honores Henry James y Joseph Conrad. Dice Auster que aquella guerrita del 98 disparó la hegemonía primero regional y luego mundial de Estados Unidos, y tiene razón. Pero dice también que desde entonces Cuba fue colonia de Estados Unidos, hasta la llegada al poder de Fidel Castro. En eso se equivoca.

Excelente reseña, con cada uno de los ingredientes alusivos y exacta consideración final.